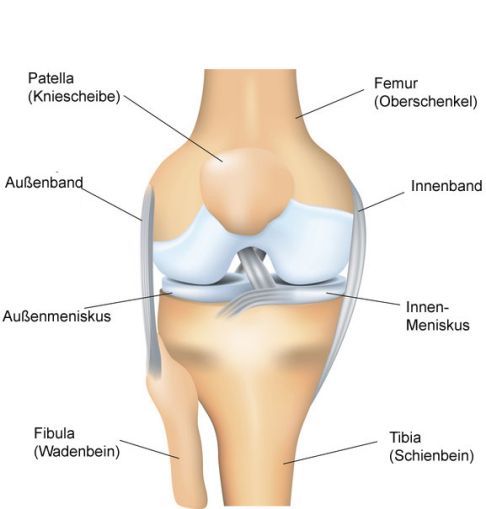

Das menschliche Kniegelenk ist sehr komplex aufgebaut. Das reibungslose Zusammenspiel aller Komponenten ist wichtig für Stabilität und Beweglichkeit im Knie. © BigBlueStudio, Adobe

Das menschliche Kniegelenk ist sehr komplex aufgebaut. Das reibungslose Zusammenspiel aller Komponenten ist wichtig für Stabilität und Beweglichkeit im Knie. © BigBlueStudio, Adobe

Das Kniegelenk ist das größte Gelenk im menschlichen Körper. Es trägt beim Gehen, Stehen und Laufen eine enorme Last. Neben dem knöchernen Stützgerüst sind Gelenkknorpel, Menisken und ein komplexer Bandapparat sehr wichtig für die Stabilität und schmerzfreie Beweglichkeit des Kniegelenks.

Aufbau des Kniegelenks

Anatomie des Kniegelenks von vorne gesehen:. © ttsz / istockphoto

Anatomie des Kniegelenks von vorne gesehen:. © ttsz / istockphoto

Im Kniegelenk treffen Oberschenkelknochen (Femur), Schienbein (Tibia) und Kniescheibe (Patella) zusammen. Sowohl die Gelenkflächen zwischen Oberschenkel und Kniescheibe (patellofemorales Gelenk) als auch zwischen Oberschenkel und Schienbein sind mit Gelenkknorpel ausgekleidet. Er dient als Puffer und federt Stöße im Gelenk ab. Die Menisken umgeben die Gelenkflächen zudem und bilden eine schützende Schale. Innen- und Außenband stabilisieren das Knie seitlich, während die Kreuzbänder das Gelenk vor einem Verschieben nach vorne und hinten schützen.

Welcher Arzt bei Knieschmerzen?

Bei Knieschmerzen sollten Sie einen Facharzt für Orthopädie aufsuchen, der im besten Fall auf Erkrankungen des Kniegelenks spezialisiert ist.

Die Freiburger Kniespezialisten untersuchen Muskeln, Gelenke und Bandstrukturen mittels jahrelanger Erfahrung und modernster Technologie. Die Diagnose und Behandlung von Knieschmerzen durch einen Spezialisten ist wichtig, um Folgeschäden und Komplikationen zu minimieren.

Der Kniespezialist prüft die Beweglichkeit des Kniegelenks und achtet auf Anzeichen für Arthrose oder Verletzungen. © Gelenk-Klinik, Prof. Dr. Sven Ostermeier

Der Kniespezialist prüft die Beweglichkeit des Kniegelenks und achtet auf Anzeichen für Arthrose oder Verletzungen. © Gelenk-Klinik, Prof. Dr. Sven Ostermeier

Erkrankungen des Kniegelenks

Eine ganze Reihe von Erkrankungen des Kniegelenks können akute und chronische Knieschmerzen auslösen:

- Kniearthrose

- Kreuzbandriss

- Schleimbeutelentzündung im Knie

- Innenbandriss

- Außenbandriss

- Patellaluxation

- Meniskusriss

- Morbus Ahlbäck

- Osteochondrosis dissecans

- Patelladysplasie

- Kniescheibenarthrose

- Bakerzyste

- Beinfehlstellungen (X- und O-Bein)

- Bruch der Kniescheibe

- Tibiakopffraktur

- iliotibiales Bandsyndrom (Läuferknie)

- Patellaspitzensyndrom (Springerknie)

Externer Inhalt von youtube.com

Literaturangaben

- Barton, G. R., Sach, T. H., Jenkinson, C., Doherty, M., Avery, A. J. & Muir, K. R. (2009). Lifestyle interventions for knee pain in overweight and obese adults aged > or = 45: economic evaluation of randomised controlled trial. BMJ (Clinical research ed.), 339, b2273.

- Betancourt, M. & Hannafin, J. (2007). Say Goodbye to Knee Pain (1 ed). Pocket.

- Hammerschmid, F., Niethammer, T. R., Schopf, C., Müller, P. E., & Pietschmann, M. F. (2017). Knieschmerzen: Ein häufiger Grund für orthopädische Konsultationen. Orthopädie & Rheuma, 20(5), 34–39.

- Jerosch, J. (2017). Spontan auftretende Knieschmerzen. CME, 14(1–2), 9–24.

- Lorenz, J. (2019). Knieschmerzen: Subjektive Belastung hängt von vielen Faktoren ab. Aktuelle Rheumatologie, 44(04), 224–224.

- Niethard, F. U., Pfeil, J. & Biberthaler, P. (2009). Orthopädie und Unfallchirurgie. Stuttgart : Thieme.

- Wagner, M., & Schabus, R. (2013). Funktionelle Anatomie des Kniegelenks. Springer-Verlag.