- Minimalinvasive Verfahren zur Behandlung von osteoporotischen Wirbelkörperbrüchen

- Behandlungsziel: Aufrichtung des Wirbelkörpers und Schmerzfreiheit

- Wie ist der Ablauf der Kyphoplastie?

- Risiken der zementbasierten Verfahren zur Wirbelkörperaufrichtung

- Vesselplastie: Kontrolle des eingespritzten Knochenzements in einem Ballon

- Nachsorge nach Kyphoplastie oder Vesselplastie

- Häufige Patientenfragen zur Kyphoplastie an PD Dr. med. David-Christopher Kubosch von der Gelenk-Klinik

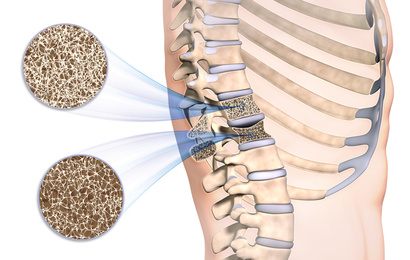

Wirbelkörper können nach osteoporotischem Bruch kollabieren. Durch Auffüllen (Reponierung) kann die frühere Höhe des Wirbels wiederhergestellt werden. © Sagittaria

Wirbelkörper können nach osteoporotischem Bruch kollabieren. Durch Auffüllen (Reponierung) kann die frühere Höhe des Wirbels wiederhergestellt werden. © Sagittaria

Die Kyphoplastie ist eines von verschiedenen Verfahren zur Behandlung von Kompressionsfrakturen der Wirbelkörper. Diese treten insbesondere bei Osteoporose auf, betroffen sind vor allem die Brustwirbel und die Lendenwirbel. Das liegt daran, dass in diesen Bereichen ein großes Gewicht auf den Wirbelkörpern ruht.

Bei knochengesunden Menschen brechen Wirbelkörper nur durch starke Gewalteinwirkung, z. B. bei einem Autounfall. Menschen mit Osteoporose erleiden Wirbelkörperbrüche schon in harmlosen Alltagssituationen. Ein bloßes Stolpern oder „Vom-Stuhl-Rutschen“ kann für einen osteoporotischen Wirbelkörperbruch schon ausreichen.

Durch die Fraktur kollabiert der Wirbelkörper und verliert an Höhe (Sinterung). Dies führt nicht nur zu ausgesprochen starken Rückenschmerzen. Außerdem wird die Wirbelsäule als zentrale Achse für Skelett und Nervensystem (Rückenmark) in ihrer Funktion beeinträchtigt. Je nach Lage des Bruchs können zudem Organsysteme in Mitleidenschaft gezogen werden. In einigen Fällen sind Atemtiefe und Atemfunktion betroffen, in anderen steigt der Druck auf die Verdauungsorgane.

Zur Stabilisierung und Aufrichtung osteoporotisch gebrochener Wirbelkörper stehen verschiedene minimalinvasive Methoden zur Verfügung: Die Vertebroplastie, die Kyphoplastie und die Vesselplastie. In der Gelenk-Klinik setzen die Rückenspezialisten vor allem die Kyphoplastie ein.

Minimalinvasive Verfahren zur Behandlung von osteoporotischen Wirbelkörperbrüchen

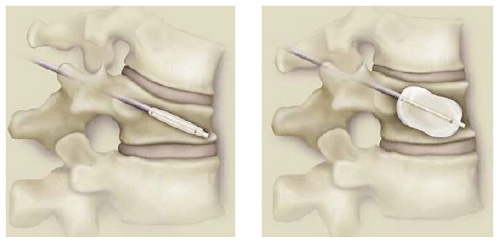

Die Kyphoplastie ist die Wiederaufrichtung und Stabilisierung des Wirbelbruchs mit Knochenzement. Die Operation erfolgt transkutan (durch die Haut) mit einer Hohlnadel. © Via4spine

Die Kyphoplastie ist die Wiederaufrichtung und Stabilisierung des Wirbelbruchs mit Knochenzement. Die Operation erfolgt transkutan (durch die Haut) mit einer Hohlnadel. © Via4spine

Die zementbasierten Eingriffe zur Stabilisierung und Aufrichtung gebrochener Wirbelkörper erfolgen mit einer Hohlnadel durch die Haut (transkutan). Schnitte, Nähte und aufwändige Nachbehandlungen sind in der Regel nicht erforderlich. Die verschiedenen Verfahren unterscheiden sich jedoch in den verwendeten Füllmaterialien und den möglichen Nebenwirkungen.

- Das älteste Verfahren ist die Vertebroplastie. Dabei spritzt der Operateur einen speziellen Knochenzement direkt in den zusammengesinterten Wirbelkörper. Weil es bei der Vertebroplastie relativ häufig zu Komplikationen gekommen ist (z. B. zum Austritt von Knochenzement in das Gefäßsystem oder in den Wirbelsäulenkanal), wird das Verfahren nur noch in Ausnahmefällen angewendet.

- Die Kyphoplastie ist die Weiterentwicklung der Vertebroplastie. Zunächst führt der Operateur in den zusammengesinterten Wirbelkörper einen Ballon ein und bläst ihn auf, wodurch sich der Wirbelkörper aufrichtet. Danach wird der Ballon entfernt und Knochenzement eingespritzt.

- Bei der Vesselplastie bringt der Rückenspezialist ein ballonartiges Implantat in den Wirbelkörper ein und füllt dieses mit Knochenersatzmaterial. Auf diese Weise wird der Wirbelkörper ebenfalls aufgerichtet. Dadurch, dass sich der Zement im Implantat befindet, soll dem Austritt von Füllmaterial entgegengewirkt werden.

Die meisten Patienten mit schmerzhafter Wirbelkörperfraktur berichten von einer sofortigen Besserung ihrer Schmerzen nach einer erfolgreich durchgeführten Kyphoplastie oder Vesselplastie. Diese Verfahren sind also als Schmerztherapie nach einem Bruch des Wirbels geeignet.

Behandlungsziel: Aufrichtung des Wirbelkörpers und Schmerzfreiheit

Vertebroplastie, Kyphoplastie und Vesselplastie gehören zu den Verfahren der interventionellen Schmerztherapie und haben sich zur Behandlung von kollabierten Wirbelkörpern bewährt. Behandlungsziele aller genannten Verfahren sind:

- Linderung der Rückenschmerzen nach osteoporotischem Sinterungsbruch (Schmerztherapie)

- Wiederaufrichten des Wirbelkörpers

- Herstellen der ursprünglichen Höhe des Wirbels

- Prävention vor weiteren Sinterungen.

Wie ist der Ablauf der Kyphoplastie?

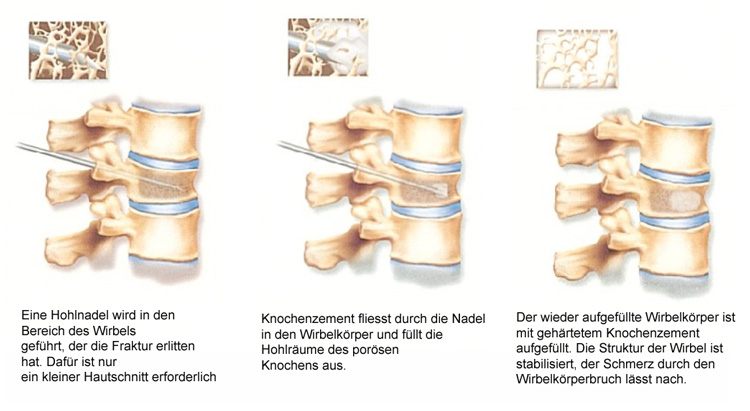

Kyphoplastie nach Wirbelkörperbruch: Ein Ballon wird zunächst in den kollabierten Wirbel eingeführt und dann aufgeblasen. Dadurch wird der Wirbel an dieser Stelle wieder gedehnt und wächst nicht in der kollabierten Position dauerhaft zusammen. Nach der Aufrichtung füllt der Arzt den Wirbel mit Knochenzement auf. © Bonwrx

Kyphoplastie nach Wirbelkörperbruch: Ein Ballon wird zunächst in den kollabierten Wirbel eingeführt und dann aufgeblasen. Dadurch wird der Wirbel an dieser Stelle wieder gedehnt und wächst nicht in der kollabierten Position dauerhaft zusammen. Nach der Aufrichtung füllt der Arzt den Wirbel mit Knochenzement auf. © Bonwrx

Die Kyphoplastie erfolgt minimalinvasiv. Der Patient befindet sich dabei in Bauchlage und erhält im Normalfall eine Vollnarkose. Es ist aber auch möglich, den Eingriff in Dämmerschlafnarkose und lokaler Betäubung durchzuführen.

Unter ständiger Röntgenkontrolle bringt der Rückenspezialist seitlich in den gebrochenen Wirbelkörper eine Hohlnadel ein. Darüber führt er im weiteren Verlauf einen Ballon in den Wirbelkörper ein und pumpt ihn mittels Luftdrucks auf.

Palliativ an die Wirbelsäule

Die Kyphoplastie gehört zu den orthopädischen Eingriffen, die auch palliativ vorgenommen werden. Kommt es aufgrund von Metastasen und Tumoren in der Wirbelsäule zu schmerzhaften instabilen Wirbelkörperbrüchen, kann man mit ihr die Schmerzen lindern, die Mobilität erhalten oder die Pflege verbessern – auch wenn dies die eigentliche Erkrankung (das Krebsleiden) nicht heilt. Gleiches gilt für instabile Wirbelkörperbrüche durch schwere Osteoporose. Auch hier sorgt die Kyphoplastie im Rahmen der Palliativmedizin für Linderung, ohne das die Grunderkrankung (die Osteoporose) dadurch geheilt wird.

Auf diese Weise wird der Wirbelkörper wieder aufgerichtet und sein Volumen wiederhergestellt. Mithilfe des Aufrichtens, das auch Reponierung genannt wird, erreicht der Wirbelkörper wieder seine ursprüngliche Höhe. Den nach Reponierung entstandenen Hohlraum füllt der Arzt unter Druck mit schnell härtendem Knochenzement auf. Dabei muss er darauf achten, dass der Zement nicht aus der Bruchstelle austritt.

Nach dem Eingriff berichten die meisten Patienten über eine spontane Besserung der Beschwerden. Die Wundheilung gestaltet sich in der Regel komplikationslos, da nur zwei winzige Stiche als Zugang nötig sind.

Indikationen für die Kyphoplastie:

Typische Anwendungsgebiete für die Kyphoplastie:

- schmerzhafte osteoporotische Kompressionsfrakturen,

- traumatische Wirbelkörperfrakturen,

- gutartige oder bösartige Tumoren in der Wirbelsäule,

- abgestorbene Wirbelkörper (Osteonekrose) und

- postoperative Stabilisierung von geschwächten Wirbelkörpern.

Kyphoplastie: Erfahrungsberichte und Studienergebnisse

Viele Patienten berichten von einer deutlichen Schmerzreduktion nach der Operation. Weil die Wirbelsäule im Gegensatz zur Spondylodese nicht versteift wird, bleibt die Beweglichkeit in der Regel erhalten. Günstig bei der Kyphoplastie ist zudem, dass die Patienten schnell wieder mobilisiert werden.

Auch in etlichen Studien hat die Kyphoplastie gut abgeschnitten. In einer deutschen Arbeit mit 1069 Betroffenen reduzierte sich der Schmerz im Durchschnitt von 8 auf 2,2 Punkte auf der visuellen Schmerzskala. Es gibt allerdings auch Studien, in denen die Kyphoplastie weniger erfolgreich abgeschnitten hat. Wichtig für den Erfolg des Eingriffs ist neben der Patientenauswahl die hohe Expertise des Operateurs.

Wo die Kyphoplastie nicht empfohlen wird:

Einige Besonderheiten sprechen gegen den Einsatz der Kyphoplastie. Dazu zählen neben Entzündungen des Knochenmarks (Osteomyelitis) auch ältere und ausgeheilte Wirbelfrakturen oder sehr ausgeprägte Frakturen, die mit mehr als 80–90 % Höhenminderung des Wirbelkörpers einhergehen.

Risiken der zementbasierten Verfahren zur Wirbelkörperaufrichtung

Vertebroplastie nach Wirbelkörperbruch. Bei diesem Verfahren kommt es häufig zum Austritt des eingespritzten Zements in Wirbelkanal oder Gefäße. Die Weiterentwicklungen der Methode sollen dieses Risiko minimieren. © Bonwrx

Vertebroplastie nach Wirbelkörperbruch. Bei diesem Verfahren kommt es häufig zum Austritt des eingespritzten Zements in Wirbelkanal oder Gefäße. Die Weiterentwicklungen der Methode sollen dieses Risiko minimieren. © Bonwrx

Wie bei allen Operationen kann es auch bei der Kyphoplastie zu Nebenwirkungen oder Komplikationen kommen. Diese sind zwar selten, müssen aber mit den Patienten im Aufklärungsgespräch besprochen werden. Dazu gehören der Zementaustritt und Anschlussfrakturen.

Komplikation Anschlussfraktur

Das bei der Kyphoplastie verwendete Füllmaterial ist mit dem bei Hüftprothesen oder Knieprothesen verwendeten Knochenzement eng verwandt. Es handelt sich um einen acrylbasierten, schnell härtenden Kunststoff. Weil der Kunststoff sehr hart ist, kann es zu Problemen in der osteoporotischen Umgebung aus porösem Knochenmaterial kommen. Anschlussbrüche in benachbarten Bereichen durch die unterschiedliche Festigkeit von Knochenzement und Knochen sind nicht selten.

Zement auf Wanderschaft: Zementaustritt nach Kyphoplastie

Vertebroplastie, Kyphoplastie und Vesselplastie haben eines gemeinsam: Der Wirbelkörper wird mit Zement aufgerichtet. Ein Risiko dabei ist, dass der eingespritzte Zement aus dem Wirbelkörper austritt. Gelangt er in die Gefäße, kann es zu Gefäßverstopfungen (Zementembolie) kommen. In den Wirbelkanal eingedrungener Zement drückt manchmal auf Nervenwurzeln und führt dadurch zu Schmerzen oder Lähmungen. Im schlimmsten Fall droht dabei sogar eine Querschnittslähmung.

So kam es z. B. in einer Studie bei über der Hälfte der mittels Vertebroplastie behandelten Patienten zu unkontrollierten Austritten von Knochenzement aus dem Wirbelkörper. Begünstigt wurde dies dadurch, dass bei der Vertebroplastie der Knochenzement unter hohem Druck in den unvorbereiteten, frakturierten Wirbelkörper eingespritzt wird. In den meisten Fällen war der Austritt von Knochenzement asymptomatisch, also unschädlich. In einigen Fällen gelangten jedoch Partikel des Knochenzements in die Körpervenen und es kam zu Gefäßverstopfungen insbesondere in der Lunge (Zementembolien).

Das Austreten von Knochenzement ist prinzipiell auch bei der Kyphoplastie möglich. Durch das vorherige Aufrichten des Wirbelkörpers mit dem Ballon wird das Risiko des Zementaustritts im Vergleich zur Vertebroplastie vermindert. Reduziert werden soll dieses Risiko auch mithilfe eines neueren Verfahrens, der Vesselplastie.

Verwendung von bioresorbierbarem Knochenzement

Bei jungen Patienten existiert die Möglichkeit, anstelle des nicht resorbierbaren Knochenzements einen biologisch abbaubaren, knochenähnlichen Zement zu verwenden. Dieser Bio-Knochenzement bietet den Vorteil, dass er Wirbelkörperbrüche primär stabilisiert, aber nach einigen Monaten kein Fremdmaterial mehr in der Wirbelsäule vorhanden ist. Den synthetischen Knochen resorbiert der Körper im Verlauf einiger Jahre vollständig. Dadurch trägt er insbesondere bei osteoporotischen Wirbelkörperbrüchen zu einer erheblichen Stabilisierung und natürlichen Ausheilung bei. Die Komplikationsrate dieses verwendeten Materials ist aufgrund seiner Resorbierbarkeit sehr gering.

Alternativen zum Zement

Um die Komplikationen durch austretenden Zement zu minimieren, ist die Suche nach alternativen Materialien in vollem Gange. Neben kalziumbasierten Materialien, die noch in der Testphase sind, gibt es die silikonbasierte Augmentation (Erhöhung) von Wirbelkörperfrakturen, die sogenannte Elastoplastie. Sie läuft ebenso ab wie die anderen Verfahren, verwendet wird allerdings ein silikonbasiertes Füllmaterial. Dessen Elastizität kommt dem natürlichen Knochen näher als Knochenzement. Die Ergebnisse der Elastoplastie werden in der Literatur allerdings unterschiedlich bewertet. Aufgrund dessen hat sich dieses Verfahren auch noch nicht durchgesetzt.

Vesselplastie: Kontrolle des eingespritzen Knochenzements in einem Ballon

Die Vesselplastie gehört wie die Kyphoplastie zu den Verfahren, bei denen osteoporotisch gebrochene Wirbelkörper mit Zement aufgerichtet und stabilisiert werden. Der Ablauf des minimalinvasivem Eingriffs gleicht im Prinzip dem der Kyphoplastie. Allerdings kommt dabei eine Art Container, (engl. vessel "Gefäß, Container") zum Einsatz:

Um sicherzustellen, dass der Knochenzement nicht aus dem Wirbelkörper austritt, wird bei der Vesselplastie ein Ballon in den Wirbelkörperbruch eingebracht und unter Druck mit Knochenzement gefüllt. Der Ballon verbleibt dort als Implantat auch nach dem Eingriff. Dieses geschlossene System soll den Austritt von Zement und die damit verbundenen Komplikationen minimieren. Zudem ermöglichen die Poren im System eine optimale Verbindung zwischen Knochenzement und Wirbelkörper.

Ziele der Vesselplastie

- Reponierung (Aufrichten) des kollabierten Wirbels

- Behandlung der Rückenschmerzen

- Prävention vor weiteren Sinterungsbrüchen des Wirbels

- Verhinderung des Austritts von Knochenzement aus der Bruchstelle

Für die bei einer Vesselplastie benötigten Implantate gibt es verschiedene Hersteller. Das Vessel-X-Implantat besteht z. B. aus undehnbarem biokompatiblem PET (Polyethylenterephthalat). Die Porengröße von 100 µm ermöglicht eine gute Verzahnung des Implantats mit dem Knochen. Außerdem lässt sich damit eine Krümmungskorrektur (Kyphosekorrektur) durchführen.

Nachsorge nach Kyphoplastie oder Vesselplastie

Nach Kyphoplastie oder Vesselplastie ist eine intensive oder einschränkende Nachbehandlung nur beim Vorliegen weiterer Erkrankungen notwendig. Beachtet werden muss allerdings die zugrundeliegende Osteoporose. Deshalb ist auch nach einer operativen Therapie des Wirbelbruchs eine integrierte konservative Versorgung der Osteoporose unverzichtbar. Hierbei setzt man das gesamte Spektrum der Osteoporosevorsorge bzw- -behandlung ein:

- Physiotherapie zur Aktivierung der Skelettmuskulatur

- medikamentöse Osteoporosetherapie

- biomechanische Stimulation bzw. Vibrationstherapie (Vibrationsplatte)

- Ernährungsberatung

- Substitution von Vitaminen und Mineralien

- Säure-Basen-Regulation

Zum Vorbeugen sowie zum Management einer Osteoporose gehören zudem regelmäßige Knochendichtemessungen.

Häufig gestellte Fragen zur Kyphoplastie PD Dr. David-Christoph Kubosch von der Gelenk-Klinik

Welche Ärzte führen eine Kyphoplastie durch?

Die Kyphoplastie fällt in den Aufgabenbereich der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie. Für das bestmögliche Ergebnis sollte man einen Spezialisten für Erkrankungen des Rückens und der Wirbelsäule konsultieren.

Ist für die Kyphoplastie ein offener Eingriff nötig?

Nein, in der Regel erfolgt die Operation minimalinvasiv. Zum Einführen der Geräte, des Ballons und des Knochenzements sind nur kleine Hautschnitte erforderlich.

Wird eine Kyphoplastie in Vollnarkose durchgeführt?

Der minimalinvasive Eingriff einer Kyphoplastie kann sowohl in Vollnarkose als auch unter örtlicher Betäubung im Dämmerschlaf (Sedierung) erfolgen.

Mit welchen Nebenwirkungen muss man bei einer Kyphoplastie rechnen?

Die Kyphoplastie gilt als bewährtes und sicheres Verfahren. Die häufigsten Nebenwirkungen wie Rötungen oder Schmerzen an der Einstichstelle sind harmlos und vorübergehend. Schwerere allgemeine Nebenwirkungen wie z. B. die Verletzung von Gefäßen oder Nerven sowie Infektionen gelten als selten, sind aber wie bei allen Operationen möglich. Auch die spezifischen Nebenwirkungen wie der symptomatische Zementaustritt mit klinischen Beschwerden oder Anschlussfrakturen kommen nur sehr selten vor.

Welche Möglichkeiten gibt es zur Operation eines gebrochenen Lendenwirbels?

In vielen Fällen lassen sich gebrochene Lendenwirbel gut konservativ behandeln. Ist eine Operation angeraten, gibt es verschiedene Verfahren. Diese richten sich nach der Ursache und dem Ausmaß des Bruchs sowie dem Alter und dem Zustand des Patienten. Bei der Auswahl der geeigneten Methode wägt der Operateur Vorteile und Risiken individuell gründlich ab. Instabile Brüche nach Unfällen werden meist mit Schrauben- oder Stabsystemen stabilisiert. Für Knochenbrüche aufgrund von Osteoporose sind aufrichtende Operationen wie z. B. die Kyphoplastie geeignet.

Wie häufig wird die Kyphoplastie in Deutschland durchgeführt?

Die genaue Anzahl in Deutschland durchgeführter Kyphoplastien wird nicht zentral erfasst. Nach Erhebungen unter operativen Krankenhäusern schätzen Experten die Zahl der Kyphoplastien in Deutschland auf etwa einige Tausend Eingriffe pro Jahr.

Literatur

- Boss, S., Srivastava, V., & Anitescu, M. (2022). Vertebroplasty and kyphoplasty. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics , 33(2), 425-453.

- Li, Y., Du Yibin, L. Y., & Li, F. (2022). Risk factors of recurrent fracture after injection of calcium phosphate cement in kyphoplasty: advanced age and stress change. Chinese Journal of Tissue Engineering Research , 26(28), 4507.

- Quan, Q., Gongping, X., Ruisi, N., & Shiwen, L. (2023). New research progress of modified bone cement applied to vertebroplasty. World Neurosurgery , 176, 10-18.

- Telera, S., Raus, L., Pipola, V., De Iure, F., & Gasbarrini, A. (2021). Vertebroplasty and kyphoplasty: an overview. Vertebral Body Augmentation, Vertebroplasty and Kyphoplasty in Spine Surgery , 1-17.

- Telera, S., Raus, L., Pipola, V., De Iure, F., & Gasbarrini, A. (2021). Open Kyphoplasty and its Role in “Separation Surgery”. In Vertebral Body Augmentation, Vertebroplasty and Kyphoplasty in Spine Surgery (pp. 189-209). Springer International Publishing, Cham.

- Wen, D., & Guo, D. (2024). Spontaneous osteoporotic vertebral refractures after percutaneous vertebroplasty and kyphoplasty in a patient with rheumatoid arthritis: a case report and literature review. AME Case Reports, 8.