- Definition: Was ist die Krallenzehe?

- Ursachen: Wie entsteht eine Krallenzehe?

- Symptome: Wie äußert sich eine Krallenzehe?

- Wie stellt der Arzt die Diagnose eines Krallenzehs?

- Wie lässt sich eine Krallenzehe behandeln?

- Nachbehandlung nach einer Operation der Krallenzehe

- Häufige Patientenfragen zum Thema Krallenzehe an Dr. Thomas Schneider von der Gelenk-Klinik

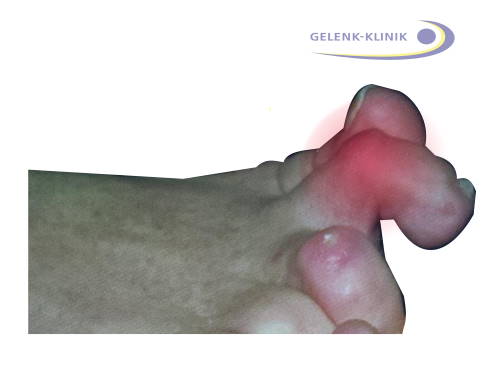

Bei Krallenzehen handelt es sich um ein kosmetisches Problem. Die Zehenfehlstellung ist meist schmerzfrei. © Gelenk-Klinik

Bei Krallenzehen handelt es sich um ein kosmetisches Problem. Die Zehenfehlstellung ist meist schmerzfrei. © Gelenk-Klinik

Krallenzehen sind Fehlstellungen der Zehen. Meist ist die zweite bis vierte Zehe betroffen. Die klinische Form ist auffällig. Sie äußert sich durch eine Überstreckung im Grundglied und im Endglied des Zehs. Das mittlere Zehengelenk (proximales Interphalangealgelenk) weist eine Beugekontraktur (Gelenkversteifung) auf. Meist finden sich Krallenzehen in Verbindung mit Deformitäten des Vorfußes wie beispielsweise einem Hallux valgus. Ursächlich ist häufig falsches Schuhwerk. Bringt eine konservative Therapie mittels Schuheinlagen, Zügelverbänden oder Physiotherapie keine Besserung der Beschwerden, kann eine Operation helfen.

Definition: Was ist die Krallenzehe?

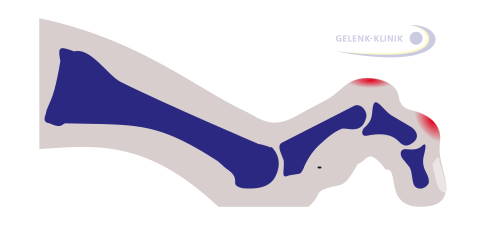

Bei Krallenzehen handelt es sich um Fehlstellungen, von denen meist die zweiten bis vierten Zehen betroffen sind. Man erkennt die Deformität an der typischen Krallenstellung: Der betroffene Zeh ist im Grundgelenk und im Endgelenk (distales Interphalangealgelenk) überstreckt, im mittleren Zehengelenk (proximales Interphalangealgelenk) aber gebeugt. Die Fehlstellung ähnelt dem Hammerzeh, bei dem das Endgelenk gebeugt und das Grundgelenk überstreckt ist.

Krallenzehen äußern sich durch eine Überstreckung im End- und Grundglied und eine Beugung im Mittelglied des Zehs. © Gelenk-Klinik

Krallenzehen äußern sich durch eine Überstreckung im End- und Grundglied und eine Beugung im Mittelglied des Zehs. © Gelenk-Klinik

Ursachen: Wie entsteht eine Krallenzehe?

Die häufigste Ursache für eine Krallenzehe ist das Tragen von zu engen oder auch zu kleinen Schuhen mit hohem Absatz. Aber auch andere Fehlstellungen der Füße wie Spreizfuß, Plattfuß oder Knickfuß können zu Krallenzehen führen. Oftmals tritt auch ein Hallux valgus gemeinsam mit der Krallenzehe auf. Weitere Ursachen für Krallenzehen sind neurologische Erkrankungen oder Unfälle. Außerdem spielt eine genetische Veranlagung bei der Entstehung einer Krallenzehe eine Rolle.

Symptome: Wie äußert sich eine Krallenzehe?

Meist ist ein Krallenzeh schmerzlos und bereitet keine Beschwerden. Es handelt sich lediglich um ein kosmetisches Problem. Allerdings kann die Deformierung des Zehs mit der Zeit fortschreiten und zu Druckstellen („Hühneraugen") auf dem betroffenen Zeh führen. Diese sind extrem schmerzhaft und können das Tragen von normalem Schuhwerk nahezu unmöglich machen. Durch die Fehlstellung kommt es zudem zur Verdrängung anderer Zehen. Dadurch können Zehen sogar im Grundgelenk ausgerenkt werden, wodurch sie ihre Funktionsfähigkeit verlieren.

Wie stellt der Arzt die Diagnose eines Krallenzehs?

Anhand des charakteristischen Aussehens des Krallenzehs erkennt der Arzt die Zehenfehlstellung in der Regel per Blickdiagnose. © Gelenk-Klinik

Anhand des charakteristischen Aussehens des Krallenzehs erkennt der Arzt die Zehenfehlstellung in der Regel per Blickdiagnose. © Gelenk-Klinik

Da der Krallenzeh ein recht charakteristisches Erscheinungsbild zeigt, ist eine Blickdiagnose meist ausreichend. Anhand der Druckstellen, den typischen Schwielen und evtl. einem zusätzlichen Röntgenbild stellt der Arzt die Diagnose und erkennt bereits bestehende Abnutzungserscheinungen.

Wie lässt sich eine Krallenzehe behandeln?

Solange der betroffene Zeh nicht völlig versteift ist und sich passiv noch gerade strecken lässt, sollte eine konservative Therapie versucht werden. Hierbei muss zuallererst die Ursache für die Deformierung beseitigt werden. Dann können Schuheinlagen, Schienen, Zügelverbände, Zehengymnastik, Entlastung und Pflege der Druckstellen zur Besserung führen. Jedoch ist dieser Erfolg oft nicht von Dauer, sodass ein operativer Eingriff zur Behandlung der Krallenzehe nötig wird. Dabei korrigiert der Arzt die Fehlstellung, indem er ein Stück des hervorstehenden Knochens entfernt. Der Zeh verkürzt sich dadurch etwas, allerdings wird gleichzeitig der passive Zug der verkürzten Sehne entlastet und der Zeh kann wieder gestreckt werden. Im gestreckten Zustand wird der Zeh versteift.

Nachbehandlung nach einer Operation der Krallenzehe

In den ersten Tagen nach der Operation sollten Sie Ihren Fuß so oft wie möglich hochlegen und kühlen, um Schwellungen zu vermeiden. Gezielte Übungen und Krankengymnastik fördern die Beweglichkeit der Zehen. Für etwa zwei Monate sollten Sie weites Schuhwerk tragen. Hohe Absätze und enge, spitz zulaufende Schuhe sollten Sie grundsätzlich vermeiden.

Wie lange Sie im speziellen Fall Ihren Fuß entlasten müssen, hängt von der durchgeführten Operation ab und ist im Einzelfall zu entscheiden.

Häufige Patientenfragen zum Thema Krallenzehe an Dr. Thomas Schneider von der Gelenk-Klinik

Wie lange dauert die Krankschreibung nach einer Operation der Krallenzehe?

Die Dauer der Krankschreibung nach einer Operation der Krallenzehe richtet sich nach dem ausgeübten Beruf des Patienten und dem individuellen Heilungsverlauf. Wer einen Bürojob ausübt und viel sitzt, darf oft bereits 2 Wochen nach der Operation wieder arbeiten. Schwer körperlich arbeitende Menschen benötigen eine längere Arbeitsunfähigkeit, die bis zu 6 Wochen dauern kann.

Was ist der Unterschied zwischen Krallenzehe und Hammerzeh?

Der Krallenzeh ist im Endgelenk und im Grundgelenk überstreckt, im mittleren Gelenk aber gebeugt, wohingegen der Hammerzeh im Endgelenk gebeugt und im Grundgelenk überstreckt ist. Ursächlich ist meist ungeeignetes Schuhwerk. Beide Fehlstellungen betreffen vor allem die 2. bis 4. Zehen.

Lassen sich Krallenzehen ohne Operation behandeln?

Im Anfangsstadium lassen sich Krallenzehen gut konservativ behandeln. Ist das Zehengelenk bereits versteift, stößt die konservative Therapie aber an ihre Grenzen. Wenn die konservative Behandlung über einen längeren Zeitraum keine Besserung bringt, kann eine Operation die Fehlstellung korrigieren.

Kann eine Krallenzehe durch Rheuma entstehen?

Menschen mit rheumatischer Arthritis leiden häufig an mehreren Fußfehlstellungen gleichzeitig. Man spricht auch vom sogenannten Rheumafuß. Neben Hammer- und Krallenzehe kommt es oftmals zum Spreizfuß, Knickfuß oder auch zum Hallux valgus.

Literaturangaben

- Camasta, C. A. (1996). Hallux limitus and hallux rigidus. Clinical examination, radiographic findings, and natural history. Clinics in podiatric medicine and surgery, 13(3), 423–448.

- Freuler, F. (2004). Untersuchung des Fußes. Fußchirurgie in der Praxis, 2–15.

- Harmonson, J. K. & Harkless, L. B. (1996). Operative procedures for the correction of hammertoe, claw toe, and mallet toe: a literature review. Clinics in podiatric medicine and surgery, 13(2), 211–220.

- Hohmann, G., & Hohmann, G. (1923). Hammerzehen, Krallenzehen, Klauenzehen. Fuss und Bein: ihre Erkrankungen und deren Behandlung, 112–116.

- Niethard, F. U., Pfeil, J. & Biberthaler, P. (2009). Orthopädie und Unfallchirurgie. Stuttgart: Thieme.

- Russell, J. M., Peterson, J. J. & Bancroft, L. W. (2008). MR imaging of the diabetic foot. Magnetic resonance imaging clinics of North America, 16(1).

- Smith, B. W. & Coughlin, M. J. (2009). Disorders of the lesser toes. Sports medicine and arthroscopy review, 17(3), 167–174.

- Wülker, N. (2005). Taschenlehrbuch Orthopädie und Unfallchirurgie. Stuttgart : Thieme.