- Was bedeutet Nukleoplastie?

- Wie läuft eine Nukleoplastie ab?

- Wann wird die Nukleoplastie angewendet?

- Welche Risiken beinhaltet die Nukleoplastie?

- Wie sind die Erfolgschancen der Nukleoplastie?

Schmerzen aufgrund einer Bandscheibenvorwölbung lassen sich in manchen Fällen minimalinvasiv mit der Nukleoplastie lindern. © manovar1973, Adobe

Schmerzen aufgrund einer Bandscheibenvorwölbung lassen sich in manchen Fällen minimalinvasiv mit der Nukleoplastie lindern. © manovar1973, Adobe

Die Nukleoplastie ist ein minimalinvasives Verfahren aus dem Bereich der interventionellen Schmerztherapie, das von einigen Kliniken zur Behandlung von Rückenschmerzen oder Radikulopathie aufgrund einer Bandscheibenvorwölbung (Bandscheibenprotrusion) angewendet wird. Dabei reduziert der Operateur das Gewebe der betroffenen Bandscheibe mit einer speziellen Elektrode. In der Folge kann sich die Vorwölbung zurückbilden, was den schmerzauslösenden Druck auf die Nervenwurzel reduzieren soll. Die Effektivität der Nukleoplastie ist unklar – obwohl die Methode schon länger angewendet wird. Auch die Ergebnisse in Studien sind gemischt. Deshalb kommt das Verfahren an der Gelenk-Klinik nicht zum Einsatz, stattdessen behandeln die Rückenspezialisten der Gelenk-Klink Bandscheibenprotrusionen mit anderen Methoden.

Was bedeutet Nukleoplastie?

Der Begriff Nukleoplastie setzt sich aus dem lateinischen Wort "nukleus" für Kern und dem griechischen Wort "plassein" für formen oder bilden zusammen. Damit beschreibt man das Ziel der Methode, nämlich die Umformung bzw. Anpassung des krankhaft veränderten Bandscheibenkerns. Der Operateur versucht dies, indem er etwas Gewebe aus dem gallertigen Kern der Bandscheibe (Nucleus pulposus) entfernt. Dadurch verringert sich der Druck in der Bandscheibe, die Vorwölbung kann sich wieder zurückziehen und der komprimierte und gereizte Spinalnerv entlastet werden.

Wie läuft eine Nukleoplastie ab?

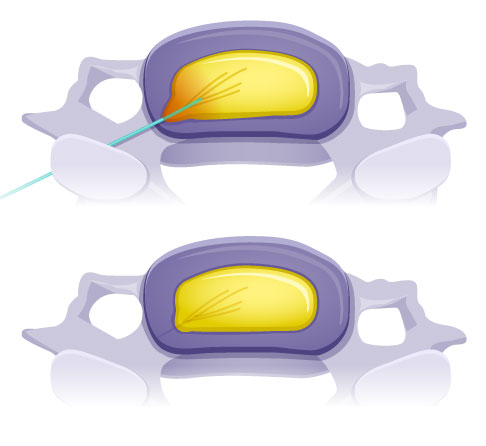

Bei der Nukleoplastie wird die Elektrode durch eine Zugangskanüle in den Bandscheibenkern vorgeschoben. Mithilfe der elektrothermischen Energie an der Spitze verringert der Operateur das Gewebe, zurück bleiben sog. Ablationskanäle (obere Abbildung). Ziel der Operation ist, dass sich das Bandscheibengewebe und damit auch die Vorwölbung zurückziehen (untere Abbildung). © Gelenk-Klinik

Bei der Nukleoplastie wird die Elektrode durch eine Zugangskanüle in den Bandscheibenkern vorgeschoben. Mithilfe der elektrothermischen Energie an der Spitze verringert der Operateur das Gewebe, zurück bleiben sog. Ablationskanäle (obere Abbildung). Ziel der Operation ist, dass sich das Bandscheibengewebe und damit auch die Vorwölbung zurückziehen (untere Abbildung). © Gelenk-Klinik

Der Eingriff erfolgt unter lokaler Betäubung und im Dämmerschlaf. Wird eine Bandscheibe in der Lendenwirbelsäule (LWS) behandelt, liegt der Patient auf dem Bauch. Ist eine Bandscheibe der Halswirbelsäule das Ziel, liegt er für den Eingriff auf dem Rücken.

Zunächst führt der Operateur unter Röntgenkontrolle eine Kanüle in den Bandscheibenraum ein und platziert diese dort, wo Gewebe entfernt werden soll. Danach schiebt er durch den Hohlraum der Kanüle eine spezielle Elektrode bis in den Kern der Bandscheibe. Durch elektrothermische Energie zerfällt das Bandscheibengewebe an der Spitze der Elektrode zu Molekülen und Gasen.

Durch den Gewebezerfall sollen sich der vorgewölbte Bandscheibenkern und dadurch auch der Faserring zurückziehen. Der Druck auf die eingeengte Nervenwurzel lässt nach, und Rücken- und Beinschmerzen können abklingen. Die Funktion der Bandscheibe bleibt nach der Nukleoplastie erhalten, nur das Volumen verringert sich etwas.

Nach dem Eingriff werden Elektrode und Kanüle vorsichtig entfernt und die Einstichstelle mit einem chirurgischen Verband abgedeckt. Ob ein kurzer stationärer Aufenthalt erforderlich ist, entscheidet der behandelnde Arzt.

Wann wird die Nukleoplastie angewendet?

Als mögliche Indikation für die Nukleoplastie gilt die Bandscheibenvorwölbung (Bandscheibenprotrusion, auch inkompletter Bandscheibenvorfall). Der Eingriff kann erwogen werden, wenn der Patient trotz sechs- bis achtwöchiger konservativer Therapie weiter unter Beschwerden leidet. Der krankhafte Befund an der Bandscheibe darf allerdings nicht zu ausgeprägt sein. So sollte z. B. die betroffene Bandscheibe im Vergleich zu den gesunden benachbarten Bandscheiben nicht mehr als 50 % an Höhe verloren haben und die Vorwölbung nicht mehr als etwa ein Viertel des umliegenden Raums im Wirbelkanal beanspruchen. Ob ein Patient für diese Methode tatsächlich geeignet oder ob ein anderes Verfahren besser für ihn ist, kann nur der behandelnde Arzt beurteilen.

Kontraindikationen für die Nukleoplastie

Es gibt einige Situationen, in denen die Nukleoplastie nicht eingesetzt werden darf. Dazu gehört z. B. das Vorliegen von Sequestern, also vom übrigen Gewebe abgetrenntes Bandscheibenmaterial. Ebenso kontraindiziert ist das Verfahren bei dringlichen Bandscheibenoperationen und selbstverständlich auch bei jedem Bandscheiben-Notfall.

Welche Risiken beinhaltet die Nukleoplastie?

Grundsätzlich gibt es keine Operation ohne Risiko. In den Händen eines erfahrenen Spezialisten lassen sich die operationsspezifischen Risiken (Infektionen, Blutungen und Blutergüsse durch Verletzung von Gefäßen) bei minimalinvasiven Eingriffen wie der Nukleoplastie auf ein Minimum reduzieren.

Der Patient erhält während des Eingriffs nur eine Dämmerschlafnarkose, keine Vollnarkose. Dadurch ist die Möglichkeit der Kommunikation an entscheidenden Stellen der Operation mit dem Patienten möglich. Die vor allen Dingen vom Patienten gefürchtete Komplikation der Nervenverletzung mit Lähmungserscheinungen lässt sich so vermeiden.

Wie sind die Erfolgschancen der Nukleoplastie?

Die Nukleoplastie wird in verschiedenen Varianten schon seit vielen Jahren eingesetzt. Ihre Ergebnisse sind jedoch gemischt und ein Erfolg lässt sich nicht vorhersagen. Einige Patienten konnten von dem Eingriff profitieren. Andere haben dadurch keinerlei Veränderung ihrer Rückenschmerzen erfahren oder nach einer Besserung sehr schnell ein Rezidiv entwickelt.

Viele Kliniken verzichten deshalb ebenso wie die Gelenk-Klinik in ihrem Operationskatalog auf die Nukleoplastie. Sie behandeln schmerzhafte Bandscheibenprotrusionen mithilfe anderer, bewährter Verfahren der interventionellen Schmerztherapie.

Literatur

- Ackermann, L. W. (2019). Lumbale Nukleoplastie. Minimalinvasive Wirbelsäulenintervention, 185-190.

- Böhm, B., Eckardt, A., & Drees, P. (2012). Interventionelle Verfahren an der Wirbelsäule.

- Borkar, S. A., Savitr Sastri, B. V., Mohanty, C. B., & Bansal, T. (2022). Therapeutic spinal injections and percutaneous procedures–An overview. Curr Pract Neurosci, 4, 1-24.

- Huo, L. Y., Yu, D. W., Feng, T. X., Fu, B. F., Zhang, C., Su, J., ... & Wang, P. (2023). Comparison of clinical efficacy between percutaneous endoscopic transforaminal discectomy and coblation nucleoplasty in the treatment of inclusive lumbar disc herniation. Zhongguo gu shang= China journal of orthopaedics and traumatology, 36(1), 17-24.

- de Rooij, J. (2023). Nucleoplasty: A new treatment option for cervical radicular pain due to a disc herniation.

- Pandolfi, M., Galli, F., Borelli, A., Gurgitano, M., Liguori, A., & Carrafiello, G. (2021). Percutaneous cervical coblation as therapeutic technique in the treatment of algo-dysfunctional pain of discal herniation. La radiologia medica, 126, 860-868.

- Quillo-Olvera, J., Quillo-Reséndiz, J., Barrera-Arreola, M., & Morales-Victoria, M. E. (2023). Percutaneous Endoscopic Lumbar Annuloplasty and Nucleoplasty for Discogenic Low Back Pain. Endoscopy of the Spine: Principle and Practice, 407-420.

- Schütz, U. H. (2019). Modern radiological diagnostics in spine surgery. Der Orthopäde, 48, 5-43.