MVZ Gelenk-Klinik

EndoProthetikZentrum

Alte Bundesstr. 58

79194 Gundelfingen

Tel: (0761) 791170

Kontaktformular

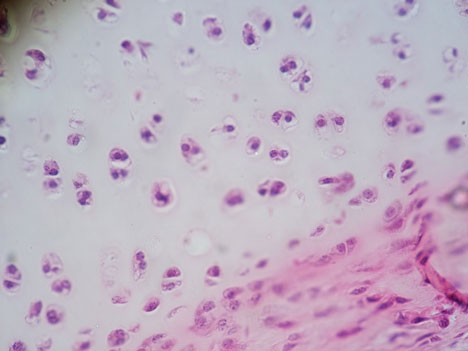

Embryonale Stammzellen unter dem Mikroskop. Die Zellen sind meist rundlich und haben einen großen Zellkern, was ihre hohe Teilungsfähigkeit widerspiegelt. ©Anusorn, Adobe

Embryonale Stammzellen unter dem Mikroskop. Die Zellen sind meist rundlich und haben einen großen Zellkern, was ihre hohe Teilungsfähigkeit widerspiegelt. ©Anusorn, Adobe

Stammzellen sind spezielle Zellen des Körpers, die sich unbegrenzt teilen und in verschiedene Zelltypen des Körpers differenzieren können. Als Ursprungszellen sind sie für das Wachstum, die Entwicklung und Reparaturprozesse des Organismus verantwortlich. Stammzellen setzt man in der Stammzelltherapie ein. Dafür werden sie aus Knochenmark, Fettgewebe oder Blut isoliert und in den Körper eingebracht, um krankes Gewebe zu regenerieren. Ein Beispiel ist die Stammzelltherapie der Arthrose.

Man unterscheidet Stammzellen nach ihrer Entwicklungsmöglichkeit und nach ihrer Herkunft.

- Totipotente Stammzellen können am meisten, nämlich sich in sämtliche Körperzellen und die Zellen der extraembryonalen Gewebe (z. B. Fruchtblase oder Trophoblast) entwickeln. Diese Zellen findet man in den allerersten Entwicklungsstadien eines Organismus, kurz nach den ersten Zellteilungen.

- Pluripotente (embryonale) Stammzellen vermögen es, sich in Zellen aller drei Keimblätter zu differenzieren, können aber kein komplettes Individuum entstehen lassen.

- Multipotente Stammzellen sind noch eingeschränkter. Sie differenzieren sich innerhalb einer Zelllinie oder eines Gewebes, bilden also nur verwandte Zellen. Ein Beispiel sind mesenchymale Stammzellen. Diese entstammen dem Mesoderm und können zu Knochenzellen, Knorpelzellen, Fettzellen oder Muskelzellen werden.

- Oligopotente Stammzellen bilden wenige Zelltypen eines Gewebes, dazu gehören z. B. lymphoide Stammzellen.

- Unipotente Stammzellen entwickeln sich nur zu einem Zelltyp, Beispiele sind Leberzellen und Muskelstammzellen.

Das zweite Unterscheidungskriterium ist die Herkunft. Embryonale Stammzellen stammen aus der frühen Embryonalentwicklung und sind meist pluripotent. Die multipotenten fetalen Stammzellen kommen aus dem Fötus oder der Nabelschnur. Adulte Stammzellen finden sich im ausgereiften Organismus, z. B. im Knochenmark. Sie sind ebenfalls meist multipotent. Bei induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) handelt es sich um künstlich im Labor zurückprogrammierte Körperzellen.