- Wann kommt die Operation einer Spinalkanalstenose infrage?

- Welche operativen Behandlungsverfahren gibt es bei einer Spinalkanalstenose?

- Operative Behandlung der Spinalkanalstenose mittels knöcherner Dekompression

- Operative Behandlung der Spinalkanalstenose durch Spondylodese (Versteifung von Wirbelsäulensegmenten)

- Operative Behandlung der Spinalkanalstenose mit Abstandshaltern oder interspinösen Spreizern

- Welche Risiken haben Operationen der Spinalkanalstenose?

- Häufige Patientenfragen zu Operationen der Spinalkanalstenose an PD Dr. David-Christopher Kubosch

Spinalkanalstenose ist eine Einengung des Nervenkanals in der Wirbelsäule. Sind die Spinalnerven (rot) an ihrer seitlichen Austrittsstelle komprimiert, liegt eine Foramenstenose vor. Schmerzen, Taubheit und Brennen in der vom eingeklemmten Nerven versorgten Körperregion sind die Folge. in schweren Fällen kann es auch zu Lähmungen kommen. © Viewmedica

Spinalkanalstenose ist eine Einengung des Nervenkanals in der Wirbelsäule. Sind die Spinalnerven (rot) an ihrer seitlichen Austrittsstelle komprimiert, liegt eine Foramenstenose vor. Schmerzen, Taubheit und Brennen in der vom eingeklemmten Nerven versorgten Körperregion sind die Folge. in schweren Fällen kann es auch zu Lähmungen kommen. © Viewmedica

Die Operation einer Spinalkanalstenose hat das Ziel, den verengten Wirbelsäulenkanal zu weiten und Druck von den Nerven zu nehmen. Nötig wird ein solcher Eingriff, wenn durch die Spinalkanalstenose Lähmungen auftreten oder die Schmerzen trotz konventioneller Maßnahmen oder einer interventionellen Schmerztherapie unerträglich geworden sind.

Zur operativen Behandlung stehen dem Rückenspezialisten verschiedene Verfahren einzeln oder in Kombination zur Verfügung: das Abtragen von Knochengewebe, die Spondylodese (Versteifung von Wirbelsäulensegmenten) oder das Einsetzen eines Abstandhalters oder Wirbelsäulenspreizers.

Wann kommt die Operation einer Spinalkanalstenose infrage?

Bei einer Spinalkanalstenose handelt es sich um eine Verengung im Wirbelsäulenkanal. Sie entsteht durch degenerative Veränderungen der Wirbelkörper, die mit der alternden Wirbelsäule voranschreiten. Dadurch, dass es im Spinalkanal eng wird, haben die darin verlaufenden Nerven weniger Platz und werden komprimiert. Der ständige Druck auf das Nervengewebe führt im Verlauf der Zeit zu vielerlei Beschwerden. Typisch sind Schmerzen und Gefühlsstörungen wie Kribbeln oder Taubheit. Das Stehen und Gehen wird immer schwerer, und in ausgeprägten Fällen entwickeln sich Kraftlosigkeit und Lähmungen.

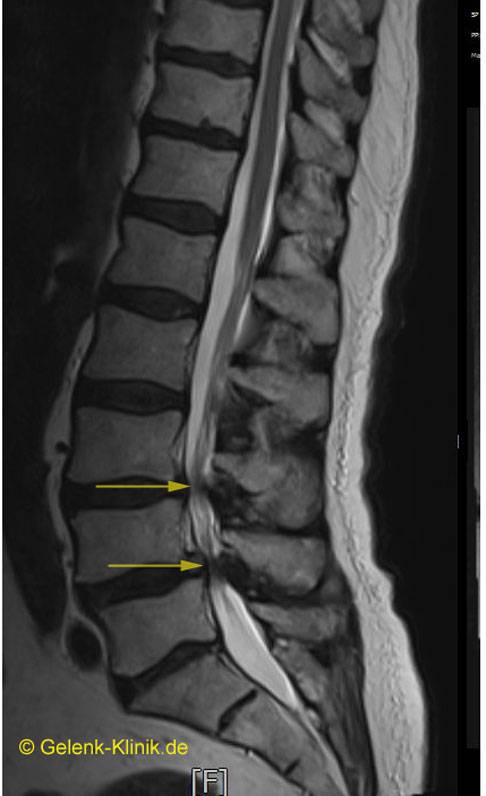

Lumbale Spinalkanalstenose: Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Verengung des Wirbelkanals der Lendenwirbelsäule. © Gelenk-Klinik

Lumbale Spinalkanalstenose: Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Verengung des Wirbelkanals der Lendenwirbelsäule. © Gelenk-Klinik

In der Regel wird eine Spinalkanalstenose zunächst konservativ behandelt. Schmerzmittel, physikalische Therapie und Übungen zur Stabilisierung der Rückenmuskulatur stehen an vorderster Stelle. Auch Medikamente zur Muskelentspannung und die interventionelle Schmerztherapie können hilfreich sein.

In manchen Fällen sind konservative Maßnahmen und interventionelle Schmerztherapie jedoch nicht ausreichend wirksam. Das ist auch nicht verwunderlich, da diese Maßnahmen nichts an der Engstelle im Wirbelkanal ändern können. Leidet der Patient trotz Ausschöpfung aller anderen Optionen an unerträglichen Schmerzen oder haben sich Nervenausfälle mit Lähmungen oder Taubheit entwickelt, ist es Zeit, an eine Operation zu denken.

Wann muss bei Spinalkanalstenose sofort operiert werden?

Es gibt bei der Spinalkanalstenose auch Situationen, bei denen man komprimiertes Nervengewebe unverzüglich befreien muss. Dann ist die sofortige Operation unvermeidbar, sonst drohen schwere Schäden, die meist nicht mehr zu beheben sind. Sofort operiert werden muss z. B. bei

- schweren Lähmungen oder Gefühlsstörungen, die den normalen Bewegungsablauf unmöglich machen,

- Störung der Harnkontrolle oder des Mastdarms,

- Störung der Sexualfunktion oder

- Einschränkung der maximalen Gehstrecke auf wenige Meter.

Welche operativen Verfahren gibt es zur Behandlung einer Spinalkanalstenose?

Wenn zur Behandlung von Schmerzen und Gefühlsstörungen bei Spinalkanalstenose konservative Behandlungsmethoden nicht angezeigt bzw. nicht erfolgreich sind, hat der Rückenspezialist mehrere Möglichkeiten.

Mithilfe der minimalinvasiven interventionelle Schmerztherapie kann er die Schmerzen lindern. Dazu spritzt der Wirbelsäulenchirurg unter Röntgenkontrolle schmerzstillende und/oder betäubende Medikamente über eine Hohlnadel direkt an den Ort, wo die Nerven unter Druck stehen. Auf diese Weise kann man den Schmerz über eine gewisse Zeit betäuben. Es gibt unter den Verfahren der interventionellen Schmerztherapie verschiedene Varianten. Der behandelnde Arzt entscheidet gemeinsam mit dem Patienten, welche für ihn am besten geeignet ist.

Bleibt die interventionelle Schmerztherapie erfolglos oder stellen sich die Beschwerden zu schnell wieder ein, kommen operative Verfahren ins Spiel. Drei Methoden stehen allein oder in Kombination zur Auswahl:

- knöcherne Dekompression,

- Versteifungsoperation (Spondylodese) und

- Einsetzen eines Abstandhalters oder Wirbelsäulenspreizers.

Welches Verfahren für den individuellen Fall die beste Prognose beinhaltet, hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören das Ausmaß der Stenose, die Knochenqualität der Wirbelkörper und das Alter bzw. der gesundheitliche Zustand des Patienten.

Operative Behandlung der Spinalkanalstenose mittels knöcherner Dekompression

Mithilfe eines speziellen Operationsmikroskops kann der Wirbelsäulenchirurg störendes Gewebe im Spinalkanal genau identifizieren und mit feinsten Instrumenten entfernen. © Vadim, Adobe

Mithilfe eines speziellen Operationsmikroskops kann der Wirbelsäulenchirurg störendes Gewebe im Spinalkanal genau identifizieren und mit feinsten Instrumenten entfernen. © Vadim, Adobe

Ziel der knöchernen Dekompression ist es, diejenigen Bestandteile von Knochen und Bändern zu entfernen, die auf den Nerv bzw. die Nervenwurzel drücken. Die Operation kann offen oder endoskopisch erfolgen. Bei der offenen Operation blickt der Chirurg nach dem Schnitt direkt auf das Operationsgebiet. Nimmt er dafür ein spezielles Operationsmikroskop zu Hilfe, handelt es sich um eine mikrochirurgische Operation. Sie ist aktuell das Standardverfahren zur Behandlung der operationspflichtigen Spinalkanalstenose.

Mikrochirurgische Dekompression

Die mikrochirurgische Dekompression erfordert nur einen kleinen Hautschnitt. Unter der durch das Spezialmikroskop optimierten Sicht entfernt der Chirurg Knochen- und Bandgewebe, das Rückenmark oder Nervenwurzeln einengt. Dies verringert den Druck auf das Nervengewebe, was meist zu einer sehr schnellen Erholung von den Symptomen der spinalen Stenose führt.

Die Patienten können am Tag nach der Operation schon wieder umhergehen. Das Ausmaß der Rückbildung von neurologischen Einschränkungen und Schmerzen hängt aber vom Verlauf vor der Operation ab. Wenn die Patienten den Arztbesuch sehr lange hinauszögern, ist das Rückenmark häufig schon nachhaltig geschädigt, sodass die Rückenschmerzen nicht mehr vollständig zurückgehen. Die in Arme und Beine ausstrahlenden Schmerzen und Ausfälle, Kribbeln und Bewegungsstörungen bilden sich jedoch in der Regel weitgehend zurück.

Spezialartikel zur mikrochirurgischen DekompressionOperative Behandlung der Spinalkanalstenose mit Spondylodese (Versteifung von Wirbelsäulensegmenten)

Bei einer Spondylodese (operative Versteifung) werden die betroffenen Wirbel mittels Schrauben verbunden und so wieder stabilisiert. Die Spondylodese wird insbesondere eingesetzt, wenn Gleitwirbel den Spinalkanal verengen. © praisaeng, Fotolia

Bei einer Spondylodese (operative Versteifung) werden die betroffenen Wirbel mittels Schrauben verbunden und so wieder stabilisiert. Die Spondylodese wird insbesondere eingesetzt, wenn Gleitwirbel den Spinalkanal verengen. © praisaeng, Fotolia

Auch eine Spondylodese (Versteifungsoperation oder Fusion) kann bei einer Spinalkanalstenose sinnvoll sein. Ist eine Überbeweglichkeit der Wirbelsäule durch Gleitwirbel (Spondylolisthesis) die Ursache der spinalen Stenose, reicht eine reine Dekompression häufig nicht aus. Nur eine Spondylodese, eine Fusion der Wirbelkörper, die das betreffende Bandscheibensegment bilden, eignet sich in diesem Fall für eine Therapie. Die Spondylodese stabilisiert die Position der Wirbelkörper zueinander dauerhaft und stoppt das einengende Wirbelgleiten. Wenn Bedarf besteht, lässt sich die Spondylodese mit einer Dekompression (operativen Weitung des Wirbelkanals) kombinieren.

Spezialartikel zur SpondylodeseOperative Behandlung der Spinalkanalstenose mit Abstandshaltern oder interspinösen Spreizern

In manchen Fällen reicht das Abtragen von störenden Strukturen oder eine Versteifung nicht aus, um Druck vom Nervengewebe zu nehmen. Dann sind sog. Cages eine Option. Sie werden z. B. im Rahmen einer Fusionsoperation (Spondylodese) als Platzhalter in das Bandscheibenfach zwischen zwei Wirbelkörpern eingesetzt. Dort kann der Cage aufgespreizt werden und sich einklemmen. Auf diese Weise hilft er, zwischen den Wirbelkörpern einen ausreichenden Abstand und den Druck vom Nervengewebe zu halten.

Eine weitere Möglichkeit ist das Implantieren von interspinösen Spreizern, auch Wirbelsäulenspreizer genannt. Dabei handelt es sich um kleine, z. B. X-förmige Metallimplantate. Sie setzt man im Bereich der Spinalkanalstenose zwischen den Dornfortsätzen der Wirbelkörper ein. Dort sollen sie der starken Beugung der Lendenwirbelsäule entgegenwirken und dadurch den Wirbelkanal offen halten und die Nerven entlasten. Weil im Gegensatz zur Versteifung im betroffenen Segment weiter eine gewisse Beweglichkeit möglich ist, spricht man auch von einer dynamischen Stabilisierung. In ihrer Wirkung sind Wirbelsäulenspreizer allerdings relativ unsicher. Vor allem die langfristigen Ergebnisse fallen recht unterschiedlich aus. Mittelfristig führt die Implantation zur verstärkten Abnutzung der Nachbarsegmente. Zudem ist das Verfahren für viele Patienten nicht geeignet, z. B. wenn sie unter Osteoporose leiden oder Gleitwirbel haben.

Ablauf der Operation zum Einsatz eines Abstandhalters oder Wirbelsäulenspreizers

Die Operation der Lendenwirbelsäule erfolgt in Bauchlage oder seitlicher Lagerung. Zur Öffnung des Operationsgebietes führt der Arzt einen etwa 6 cm langen Hautschnitt entlang der Wirbelsäule durch. Nach der Freilegung der Wirbelsäule werden zunächst eventuelle Knochenanbauten (Spondylophyten) an den Wirbelgelenken entfernt.

Dann erweitert der Rückenspezialist den Raum zwischen den betroffenen Dornfortsätzen der Wirbelsäule mit einem Dilatator und positioniert das Implantat. Je nach Ausmaß der Spinalkanalstenose stehen verschiedene Größen des Abstandhalters zur Verfügung. Die korrekte Position überprüft der Arzt mittels Röntgenbild. Ziel des Eingriffs ist die Dekompression (Entlastung) der Nerven und damit die Aufhebung von Lähmungen, Gefühls- und Bewegungsstörungen und Schmerzen.

Welche Risiken haben Operationen der Spinalkanalstenose?

Wie alle Eingriffe bergen auch Operationen zur Behandlung der Spinalkanalstenose Risiken. In der Hand erfahrener Spezialisten kommt es allerdings selten zu Komplikationen.

Durch das Einführen der Instrumente können Krankheitserreger in die Einstichstelle geraten und Infektionen auslösen. Zudem kann es in seltenen Fällen zu Verletzungen der Nerven oder Nervenwurzeln kommen. Dies äußert sich durch Schmerzen, Gefühlsstörungen oder Taubheitsgefühle in der Körperregion, die von den betroffenen Nerven versorgt werden. Werden größere Gefäße verletzt, drohen Blutungen und Hämatome.

Häufig gestellte Patientenfragen zu Operationen der Spinalkanalstenose an PD Dr. David-Christopher Kubosch

Welcher Arzt operiert die Spinalkanalstenose?

Experte für die Operation der Spinalkanalstenose ist der Wirbelsäulenchirurg. Dabei handelt es sich um einen auf die Wirbelsäule spezialisierten Facharzt für Orthopädie oder Neurochirurgie. Die besten Operationserfolge erzielen Ärzte mit hoher Expertise.

Wo sollte man eine Spinalkanalstenose operieren lassen?

Es ist ratsam, eine Spinalkanalstenose in einer spezialisierten Klinik für Wirbelsäulenchirurgie operieren zu lassen. Solche Kliniken haben Erfahrungen mit Wirbelsäulenerkrankungen und bieten das gesamte Spektrum der konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten an. So liegt die Betreuung des Patienten von der Diagnose bis zur Nachbehandlung in einer Hand.

Wenn Sie unsicher sind, welche Behandlung für Sie die richtige ist, können Sie sich in der Gelenk-Klinik beraten lassen. Unsere Fachärzte sind spezialisiert auf Erkrankungen der Wirbelsäule, minimalinvasive Wirbelsäulenchirurgie, chronische Schmerzen und Rehabilitative Medizin.

Wann sollte man eine Spinalkanalstenose operieren?

In der Gelenk-Klinik wägen wir nach ausführlicher Untersuchung sehr genau ab, welche Operation notwendig ist oder ob es eventuell eine konservative Alternative gibt. Eine Operation ist erforderlich, wenn es in den Beinen zu neurologischen Ausfällen kommt oder wenn Darm- oder Blasenfunktion gestört sind. Auch bei einer gravierenden Blockade des Spinalkanals empfehlen wir eine Operation.

Was passiert, wenn man eine Spinalkanalstenose nicht operiert?

Nicht jede Spinalkanalstenose muss operiert werden. Entscheidend ist immer das Befinden des Patienten. Bei geringer Verengung des Wirbelkanals und nur leichten Symptomen hilft in einigen Fällen auch ein konservativer Therapieansatz. Übungen im Rahmen der Rückenschule und Physiotherapie können die Rückenmuskulatur kräftigen und so Rückenschmerzen vorbeugen.

Treten allerdings Lähmungen, Taubheitsgefühle oder sehr starke Schmerzen auf, sollten Sie die Operation nicht herauszögern, um eine dauerhafte Schädigung des Rückenmarks zu vermeiden. Eine konservative Therapie kann die Ursache der Spinalkanalstenose nicht beseitigen.

Welche Narkose ist bei der Operation einer Spinalkanalstenose nötig?

Die Art der Betäubung oder Narkose hängt davon ab, welcher Eingriff durchgeführt wird und wie umfangreich dieser ist. In den meisten Fällen erfolgt die Operation in Vollnarkose.

Wie lange dauert die Operation einer Spinalkanalstenose?

Die Dauer der Operation variiert individuell. Das Erweitern einer Spinalkanalstenose benötigt pro Segment etwa 30 Minuten. Nach dem Eingriff kommt der Patient für einige Stunden in den Aufwachraum, wo er durch geschultes Personal und mithilfe von Monitoren überwacht wird. Ist alles in Ordnung, wird er auf die Normalstation verlegt.

Ist die Operation der Spinalkanalstenose gefährlich?

Wie alle Operationen birgt auch die Operation einer Spinalkanalstenose gewisse Risiken. In der Hand eines erfahrenen Chirurgen sind Komplikationen jedoch selten. Welche Risiken und Komplikationen auftreten können, erklärt der behandelnde Rückenspezialist vor dem Eingriff im Aufklärungsgespräch.

Wie lange muss man bei einer Spinalkanalstenosen-Operation im Krankenhaus bleiben?

Nach der Operation verbleibt der Patient etwa 2-3 Tage auf der Normalstation. Währenddessen wird er nach einem speziell für ihn maßgeschneiderten Schema mobilisiert. Dem Aufenthalt in der Klinik schließt sich eine Rehabilitation an. Diese erfolgt je nach Befund, Operation und Patientenwunsch entweder ambulant oder stationär.

Literatur

- Cavalcanti Kußmaul, A., Kühlein, T., Greiner, A., Walter, S., Becker, C. A. & Kistler, M. (2023). Improving stability of atlantoaxial fusion: a biomechanical study. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 33(6), 2497-2503.

- Korge, A., Mehren, C., & Ruetten, S. (2019). Minimally invasive decompression techniques for spinal cord stenosis. Der Orthopäde, 48, 824-830.

- Poppenborg, P., Liljenqvist, U., Gosheger, G., Schulze Boevingloh, A., Lampe, L., Schmeil, S. & Lange, T. (2021). Complications in TLIF spondylodesis–do they influence the outcome for patients? A prospective two-center study. European Spine Journal, 30, 1320-1328.

- Rieger, B., Sitoci-Ficici, K. H., Reinshagen, C., Molcanyi, M., Pinzer, T., Brautferger, U., & Schackert, G. (2019). Endoskopischer versus mikroskopischer translaminärer Crossover Zugang für die effektive lumbale Dekompression bei älteren Patienten. Die Wirbelsäule, 3(01), P-30.

- Schulz, S., Eichler, M., & Rickert, M. (2021). Die lumbale Spondylodese-eine Übersicht. Orthopädie & Rheuma, 24, 26-34.

- Schunck, J. (2019). Mikrochirurgische Bandscheibenoperation. Minimalinvasive Wirbelsäulenintervention, 221-226.

- van Grafhorst, J. M., Dijkerman, M. L., Peul, W. C., & Vleggeert-Lankamp, C. L. (2023). Symptomatic lumbar stenosis due to low-grade degenerative spondylolisthesis can effectively be treated with mere decompression. Acta Neurochirurgica, 165(8), 2145-2151.

- Zhang, J., Liu, T. F., Shan, H., Wan, Z. Y., Wang, Z., Viswanath, O. & Wang HQ. (2021). Decompression using minimally invasive surgery for lumbar spinal stenosis associated with degenerative spondylolisthesis: a review. Pain and Therapy, 10, 941-959.