- Was sind Schuheinlagen bzw. orthopädische Einlagen?

- Welche Arten von orthopädischen Schuheinlagen gibt es?

- Wie entscheidet der Arzt, welche Einlagen erforderlich sind?

- Bei welchen Fußproblemen werden welche Einlagen verordnet?

- Worauf muss man beim Einsatz von Schuheinlagen achten?

- Was sind Schuhzurichtungen und welche Formen davon gibt es?

- Bei welchen Fußproblemen oder -erkrankungen werden Schuhzurichtungen verordnet?"

- Häufig gestellte Fragen zu Einlagen und Schuhzurichtungen an Dr. med. Thomas Schneider von der Gelenk-Klinik

Schuheinlagen sind aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Einfache Einlagen von der Stange dienen dem Komfort oder wärmen den Fuß im Winter. Bei orthopädischen Fußproblemen wie z. B. Knick-Senkfüßen oder Fersensporn sind allerdings vom Arzt verordnete und individuell angefertigte orthopädische Einlagen nötig. ©umar, Adobe

Schuheinlagen sind aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Einfache Einlagen von der Stange dienen dem Komfort oder wärmen den Fuß im Winter. Bei orthopädischen Fußproblemen wie z. B. Knick-Senkfüßen oder Fersensporn sind allerdings vom Arzt verordnete und individuell angefertigte orthopädische Einlagen nötig. ©umar, Adobe

Schuheinlagen (genauer: orthopädische Einlagen) und Schuhzurichtungen sind bewährte Hilfsmittel, um Fehlstellungen und Fehlbelastungen verschiedener Ursachen gezielt und individuell zu behandeln. Sie lindern Schmerzen, verbessern das Gangbild und beugen Folgeschäden vor. Bei zahlreichen Erkrankungen oder Fehlstellungen der Füße werden sie vom Orthopäden verschrieben und meist von Orthopädie-Schuhtechnikern hergestellt. Typische Indikationen sind Rückfuß- oder Längsgewölbefehlstellungen, der Spreizfuß mit Hallux valgus, der Knick-Senkfuß oder unterschiedliche Beinlängen. Der Bedarf ist groß: Im Jahr 2021 sollen 4,5 Millionen Paar Schuheinlagen zu Lasten der Krankenkassen verordnet worden sein.

Von orthopädischen Einlagen zu unterscheiden sind "gewöhnliche" Schuheinlagen (Einlegesohlen), die dem Komfort dienen, beim Sport dämpfen oder den Fuß im Winter wärmen. Sie sind in der Regel nicht individuell angepasst und korrigieren keine Fußfehlstellungen oder andere orthopädische Probleme.

Zu unterscheiden von Schuhzurichtungen ist der orthopädische Schuh. Denn während es sich bei Schuhzurichtungen um Anpassungen oder Umbauten eines Konfektionsschuhs (also eines schon vorhandenen Schuhs) handelt, werden orthopädische Schuhe individuell maßangefertigt. Sie kommen bei starken Fuß- und Beinfehlstellungen oder schweren Fußerkrankungen zum Einsatz.

Externer Inhalt von youtube.com

Was sind Schuheinlagen bzw. orthopädische Einlagen?

Orthopädische Schuheinlagen werden vom Arzt individuell verordnet und vom orthopädischen Schuhtechniker angepasst. ©luzaein, Adobe

Orthopädische Schuheinlagen werden vom Arzt individuell verordnet und vom orthopädischen Schuhtechniker angepasst. ©luzaein, Adobe

Bei Schuheinlagen handelt es sich um Hilfsmittel, mit denen die mechanische Belastung des Fußes verändert wird. Dadurch sollen Gelenke entlastet, Fehlstellungen ausgeglichen und punktuelle Drucküberlastungen vermindert werden. Man unterscheidet normale, von der Stange zu erwerbende Einlegesohlen von speziellen orthopädischen Einlagen.

Normale Einlegesohlen dienen vor allem der Stoßdämpfung im Schuh. Das ist beispielsweise sinnvoll für Personen, die viel auf harten Böden gehen oder stehen, wie Pflegekräfte, Zusteller oder Verkäufer im Einzelhandel. Auch bei hohen sportlichen Belastungen werden dämpfende Einlegesohlen empfohlen, falls der Schuh nicht bereits über eine feste Dämpfung verfügt. Solche Einlagen sind frei verkäuflich und angenehm für gesunde Füße. Bei Fußfehlstellungen oder bei anderen orthopädischen Problemen sind sie jedoch wirkungslos. In diesen Fällen sind orthopädische Einlagen erforderlich, die individuell für den Betroffenen vom Arzt verordnet und angepasst werden.

Orthopädische Einlagen (Schuheinlagen) werden speziell für den Patienten gefertigt. Diese Einlagen besitzen im Vergleich zu einfachen Einlegesohlen eine oder mehrere zusätzliche Funktionen. Sie korrigieren Fehlstellungen, betten und entlasten von Druck oder aktivieren das sensomotorische System. Diese unterschiedlichen Konzepte bestimmen wesentlich die Wirkung der Einlage. Dabei variieren die Einlagen nicht nur in ihrer mechanischen Einwirkung auf den Fuß, sondern auch im Hinblick auf die Anfertigung und die Materialien.

Welche Arten von orthopädischen Schuheinlagen gibt es?

Die bunte Vielfalt der orthopädischen Schuheinlagen. Entscheidend ist allerdings nicht die Farbe der Orthesen, sondern ihre Form und damit ihre funktionelle Wirkung auf den Fuß. ©Sirinporn, Adobe

Die bunte Vielfalt der orthopädischen Schuheinlagen. Entscheidend ist allerdings nicht die Farbe der Orthesen, sondern ihre Form und damit ihre funktionelle Wirkung auf den Fuß. ©Sirinporn, Adobe

Es gibt viele verschiedene Arten von orthopädischen Schuheinlagen. Insbesondere unterscheiden sie sich darin, wie sie auf den Fuß einwirken. Bei Bedarf werden auch mehrere Funktionen kombiniert. Die wichtigsten Typen sind

- bettende und entlastende Einlagen (z. B. für den Fersensporn),

- stützende und korrigierende Einlagen (z. B. beim Knick-Senkfuß oder Spreizfuß),

- aktivierende (sensomotorische) Einlagen (z. B. beim kindlichen Knick-Senkfuß) sowie

- polsternde und dämpfende Einlagen (z. B. beim diabetischen oder rheumatischen Fuß).

Neben der Funktion unterscheiden sich Einlagen auch darin, welche Form sie haben. So gibt es z. B. kurz- und langsohlige Einlagen.

- Kurzsohlige (halb- oder dreiviertelsohlige) Einlagen bieten mehr Zehenfreiheit und passen auch in schmalere oder elegantere Schuhe. Ihr Nachteil ist, dass sie im Schuh verrutschen und an den Materialübergängen Druckstellen entstehen können. Für kurzsohlige Einlagen werden die Kosten von der Gesetzlichen Krankenkasse nicht mehr übernommen.

- Langsohlige Ausführungen haben sich inzwischen zum Standard entwickelt. Sie verrutschen nicht, haben keine störenden Materialübergänge und können Vorfußpolsterungen aufnehmen. Außerdem unterstützen sie das natürliche Abrollen des Fußes besser.

Die Einlagen selbst setzen sich je nach Anforderungen aus verschiedenen Bauteilen zusammen. Dabei handelt es sich z. B. um Längsgewölbeunterstützung, Pelotten im Mittelfußbereich, Polsterungen oder Hohllegungen, Pronations- oder Supinationskeile, mediale oder laterale Brücken sowie feste Schalen zur Stützung der Fersenposition.

Auch die Materialien variieren. Neben Decksohlen aus Leder haben sich abwaschbare Kunststoffe bewährt. Vlies wird häufig für Sport- und Wanderschuhe verwendet und Alcantara bei Weichpolstereinlagen. Allergiker können auf textile Materialien ausweichen. Für einen besonderen Tragekomfort sind auch atmungsaktive oder antibakterielle Materialien erhältlich.

Aktivierende Einlagen

Aktivierende (sensomotorische) Einlagen wirken über komplexe neurophysiologische Rückkopplungsmechanismen zwischen Fuß, Nervensystem und Muskulatur auf das motorische System ein. Sie besitzen auf der Auflagefläche in bestimmten Arealen ein ausgeprägtes Profil, dessen Höhe je nach Fußregion, Erkrankung und Alter des Patienten zwischen 3 und 20 mm variiert. Diese Erhebungen lösen sensorische Impulse an der Fußsohle aus, was die Fußmuskeln stimuliert und die Biomechanik verbessert. Verordnet werden solche sensomotorischen Einlagen z. B. beim kindlichen Knick-Plattfuß, aber auch bei neurologischen Erkrankungen mit Gangstörungen.

Wie entscheidet der Arzt, welche Einlagen erforderlich sind?

Vor der Verordnung von Einlagen oder Schuhzurichtungen wird der Fuß genauestens vom Spezialisten untersucht. © Gelenk-Klinik

Vor der Verordnung von Einlagen oder Schuhzurichtungen wird der Fuß genauestens vom Spezialisten untersucht. © Gelenk-Klinik

Damit orthopädische Einlagen dem Patienten wirklich passen, ist vor der Verordnung eine ausführliche Untersuchung erforderlich - idealerweise von einem orthopädischen Fuß- und Sprunggelenksspezialisten. Dabei werden sowohl die statische als auch die dynamische Funktion der Füße berücksichtigt.

Zunächst fragt der Arzt im ausführlichen Krankengespräch nach Art und Dauer der Fußschmerzen und Beschwerden, nach bisherigen Erkrankungen oder Verletzungen und den Aktivitäten und Belastungen im Alltag und Beruf. Auch frühere Behandlungsversuche und deren Wirksamkeit werden dabei angesprochen.

Bei der statischen Untersuchung der Füße im Stehen achtet der Arzt auf die Fußform, begutachtet das Fußgewölbe und prüft, ob Fehlstellungen wie Knick-Senk-Fuß oder Spreizfuß vorliegen. Dabei bezieht er die Statik des gesamten Beines und des Beckens mit ein, da diese den Fuß beeinflussen.

Bei der dynamischen Untersuchung im Gehen bewertet der Arzt das Abrollverhalten, die Mobilität der einzelnen Fußgelenke und die Belastbarkeit. Er testet den Muskeltonus und die Kraft einzelner Muskelgruppen von Fuß und Unterschenkel, um muskuläre Dysbalancen oder Schwächen zu erkennen. Außerdem überprüft er die Stabilität der Gelenke sowie Bewegungseinschränkungen oder schmerzhafte Bereiche.

Mithilfe der statischen Podometrie erfasst der Arzt die Druckverteilung unter dem Fuß, während der Patient steht. Mit der Pedobarometrie kann der Arzt zusätzlich das dynamische Abrollverhalten anhand der Auswertung beurteilen. Dies ist besonders wichtig, da die kurze Untersuchung im Zimmer nur eine eingeschränkte dynamische Beurteilung ermöglicht.

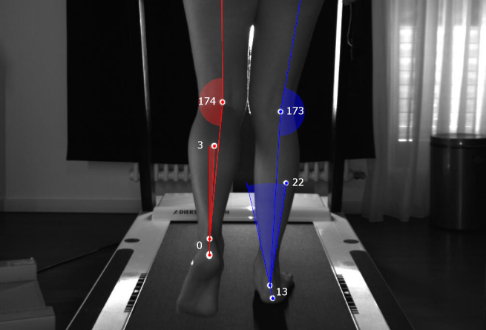

Die Ganganalyse zeigt Veränderungen in der Bewegungskontrolle, Asymmetrien oder Kompensationsmechanismen auf. Mithilfe von Videoanalysen lassen sich Schrittlängen, Abrollbewegung, Standphasen und Körperhaltung dokumentieren.

Dynamische Ganganalyse zur Dokumentation der Fehlstellung beim Aufsetzen der Ferse und beim Belasten des Fußes. Hier zeigt sich rechts eine Rückfußfehlstellung mit vermehrter Vorfußabduktion. Der Knöchel wölbt sich nach innen, der Fuß knickt nach innen. © Gelenk-Klinik

Dynamische Ganganalyse zur Dokumentation der Fehlstellung beim Aufsetzen der Ferse und beim Belasten des Fußes. Hier zeigt sich rechts eine Rückfußfehlstellung mit vermehrter Vorfußabduktion. Der Knöchel wölbt sich nach innen, der Fuß knickt nach innen. © Gelenk-Klinik

Je nach Befund können auch weitere Verfahren wie Röntgen oder Ultraschall zum Einsatz kommen. Sie helfen, Knochenstellungen oder Gelenkveränderungen besser zu beurteilen. In komplexeren Fällen werden neurologische Untersuchungen ergänzt.

Nach Abschluss aller Untersuchungen analysiert der Arzt die gesammelten Daten und entscheidet, welche Einlagen verordnet werden. Dabei ist von großer Bedeutung, wie die Einlage verwendet werden soll. Eine Einlage für den Sportschuh eines Ballenläufers oder eines Mittelfußläufers muss anders gestaltet sein als für einen Fersenläufer. Gleiches gilt für andere Sportarten, z. B. einen Turner oder einen Radsportler.

Mit dem Rezept geht der Patient in ein Sanitätshaus oder zum orthopädischen Schuhtechniker. Dort werden die Füße vermessen und die Einlagen nach ärztlicher Verordnung individuell angefertigt.

Bei welchen Fußproblemen werden welche Einlagen verordnet?

Es gibt eine Vielzahl von Indikationen, bei denen orthopädische Einlagen verordnet werden. Je nach individuellem Befund entscheidet der Orthopäde, welche Form für den Patienten am besten geeignet ist. Dabei gibt es keine One-fits-all-Lösung. Was für den einen Knick-Plattfuß gut ist, kann bei einem anderen Patienten kontraproduktiv sein.

Die folgende Liste nennt Beispiele für typische Fußerkrankungen. Welche Einlage jedoch im individuellen Fall wirklich passend ist, entscheidet der behandelnde Arzt.

- Bei Plantarfasziitis/Fersensporn wird häufig eine Fersenentlastungseinlage mit Aussparung (Lochung) verordnet.

- Bei einer Arthrose im Fußwurzelbereich kommen meist weichbettende Einlagen mit leichter Abstützung zum Einsatz.

- Der Hallux valgus wird durch Einlagen mit Entlastung der ersten Strahlachse und Stützung hinter den Mittelfußköpfchen unterstützt.

- Beim Hallux rigidus helfen stützende und/oder bettende Einlagen mit Weichbettung am Großzehenballen und einer Rigidusfeder.

- Bei Morton-Neuralgie kann eine pelottierte Einlage mit Weichbettung im Zwischenzehenraum und zentraler Entlastung zwischen den Mittelfußknochen 3/4 Linderung verschaffen.

- Der schlaffe Knick-Senkfuß profitiert von stützenden Einlagen, gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Supinationskeil.

- Für den aktiv korrigierbaren Knick-Plattfuß kommen sensomotorische Einlagen in Frage.

- Beim Hohlfuß (Pes excavatus) empfehlen sich Längsgewölbestützung und Fersenweichbettung, evtl. mit seitlicher Unterstützung.

Unabdingbar für den Therapieerfolg ist die richtige Verordnung der Einlagen durch den erfahrenen Arzt. Oft werden Füße ungenau oder falsch beurteilt. So können Patienten mit einem sehr hohen Rist (also einem sehr hohen Fußgewölbe) dennoch Hohl-Knickfüße oder Plattfüße haben.

Nur mit Fußgymnastik

Orthopädische Einlagen sind bei Fußproblemen nur eine Seite der Medaille. Das passive Tragen allein reicht für einen nachhaltigen Effekt nicht aus. Jede orthopädische Einlage sollte deshalb mit einem extra passenden Muskeltraining verbunden werden. In der Gelenk-Klinik bekommt der Patient ein Übungsblatt mit speziell für seine Fußfehlstellung passenden Übungen. Diese sind regelmäßig, am besten täglich, durchzuführen.

Wesentlich ist außerdem zu unterscheiden, ob eine Fehlstellung oder eine Fehlbelastung vorliegt. Zudem muss zwischen fixierten, also nicht mehr ausgleichbaren Fehlstellungen und flexiblen, d.h. beweglichen, ausgleichbaren Fehlstellungen differenziert werden.

Die Versorgung mit der Einlage sowie deren Herstellung hängen jedoch auch stark vom ausführenden Techniker ab. Nicht jede Versorgung erfolgt nach den Verordnungen des Arztes. Das liegt allerdings nicht immer nur am Orthopädietechniker, sondern auch an den Vorschriften für die Einlagenverordnung, die eine eindeutig definierende Verordnung erschwert.

Trotz weitreichender Erfahrung und einer fundierten Analyse durch den behandelnden Arzt, gut angefertigten Einlagen und regelmäßiger Fußgymnastik kann es vorkommen, dass Patienten mit ihren Einlagen einfach nicht zurechtkommen. In solchen Fällen müssen alternative Therapien, wie z. B. eine operative Behandlung, geprüft werden.

Worauf muss man beim Einsatz von Schuheinlagen achten?

Ohne regelmäßige Fußgymnastik sind auch orthopädische Einlagen nicht sinnvoll. Am meisten Spaß machen die Übungen gemeinsam mit anderen. © Kzenon, Adobe

Ohne regelmäßige Fußgymnastik sind auch orthopädische Einlagen nicht sinnvoll. Am meisten Spaß machen die Übungen gemeinsam mit anderen. © Kzenon, Adobe

Wenn ein Patient zum ersten Mal Einlagen verordnet bekommt, ist es sinnvoll, diese erst einmal langsam zu testen. Dabei wird herausgefunden, ob die verordnete Einlage die Beschwerden tatsächlich lindert. Ist dies nicht der Fall, sollte Rücksprache mit dem Orthopädietechniker und ggf. mit dem behandelnden Arzt gehalten werden, damit dieser eine passende Lösung finden kann. Gleiches gilt natürlich, wenn das Tragen der Einlagen auch nach der Eingewöhnungszeit sehr unbequem bleibt oder sogar Schmerzen verursacht.

Für das beste Ergebnis ist es außerdem wichtig, die passend zu der Fußfehlstellung und den Einlagen empfohlenen Übungen regelmäßig durchzuführen. Am besten baut man sie in die tägliche Routine ein. Dabei hilft es,

- feste Zeiten festzulegen,

- die Übungen in die Alltagsaktivitäten einzubinden, z. B. beim Zähneputzen oder Fernsehen,

- kurze Einheiten zu planen,

- Erinnerungs-Alarme auf dem Handy oder der Smartwatch einzustellen,

- Wartezeiten oder Pausen zu nutzen, z. B. beim Warten auf den Bus, und

- die Familie zum Mitmachen zu motivieren.

Bei der Nutzung von Einlagen ist zudem auf einiges mehr zu achten. Schuhe und Einlagen sollten täglich gewechselt und die Einlagen 24 Stunden lang ausgelüftet werden. Das dient nicht nur der Hygiene, sondern ermöglicht dem Material, sich zu erholen - was insbesondere bei Polstermaterialien von Bedeutung ist. Damit ein täglicher Wechsel möglich ist, haben Patienten Anspruch auf zwei Einlagenpaare pro Jahr.

Einlagen halten nicht ewig. Deshalb sollten sie jährlich ausgetauscht werden. Bei der Folgeverordnung hat der behandelnde Arzt die Gelegenheit, den Fuß erneut zu untersuchen und gegebenenfalls Anpassungen an den Einlagen vorzunehmen.

Auf den Schuh kommt´s an!

Orthopädische Schuheinlagen helfen bei einer Vielzahl von Fußproblemen. Damit sie ihre Wirkung entfalten, müssen sie allerdings gut in den Schuh passen. ©Studio Romantic, Adobe

Orthopädische Schuheinlagen helfen bei einer Vielzahl von Fußproblemen. Damit sie ihre Wirkung entfalten, müssen sie allerdings gut in den Schuh passen. ©Studio Romantic, Adobe

Bei der Versorgung von Fußproblemen mit Einlagen ist die Auswahl der Schuhe von entscheidender Bedeutung. Besonders bewährt haben sich bequeme Schuhe mit auswechselbarem Fußbett. Es ist wichtig, dass der Fuß trotz Einlage ausreichend Raum in Länge, Breite und Höhe hat. Dabei ist nicht nur der Platz im Schuh, sondern auch das Volumen der Einlagen zu berücksichtigen. Weichpolsterbettungen benötigen z. B. mehr Raum im Schuh als dünne, stützende Einlagen.

Auch das Schuhmaterial spielt eine Rolle. Wenn der Fuß durch die Einlage gestützt oder korrigiert werden soll, darf der Schuh beispielsweise nicht zu weich sein.

Barfußschuh als Therapie?

Ein Barfußschuh kann Schäden und Veränderungen, die durch langjährige Fehlbelastung entstanden sind, nicht mehr ausgleichen oder verbessern. Trotzdem gibt es Indikationen, bei denen Barfußschuhe helfen, den Fuß beschwerdefrei zu bekommen. Dazu muss der Fuß aber vom Facharzt genauestens untersucht werden. Eine Behandlung mit Barfußschuhen in Eigenregie kann dagegen die Fußprobleme weiter verschlimmern.

Was sind Schuhzurichtungen und welche Formen davon gibt es?

Schuhzurichtungen sind orthopädische Umbauten oder Anpassungen, die fest an einem Schuh vorgenommen werden. Diese Veränderungen werden durch den Orthopädietechniker an einem handelsüblichen Konfektionsschuh vorgenommen - im Gegensatz zum orthopädischen Schuh, der individuell maßangefertigt wird.

Genau wie bei den Einlagen gibt es auch bei den Schuhzurichtungen viele verschiedene Arten. Der Arzt entscheidet, bei welchem Krankheitsbild des Fußes welche Schuhzurichtung am besten hilft. Manchmal werden Schuhzurichtung und Einlagen auch miteinander kombiniert. Häufig eingesetzte Schuhzurichtungen sind:

Abrollhilfen verändern den Abrollpunkt des Fußes und erleichtern die Abrollbewegung. Je nach Lage des Scheitels wirken sie unterschiedlich auf den Fuß.

- Die Ballenrolle entlastet die Zehengrundgelenke und wird gerne beim Spreizfuß verordnet. Durch die veränderte Fußmechanik wird indirekt auch das Knie entlastet.

- Schmetterlingsrollen entlasten die Metatarsalköpfchen. Sie helfen beim Spreizfuß und bei Vorfußschmerzen.

- Die Mittelfußrolle entlastet die Mittelfußregion und kann bei Arthrose im Fußgelenk hilfreich sein.

- Die Winkelrolle erleichtert durch zusätzliches Aussparen oder Tieferlegen des inneren Fußrandes das Abrollen bei eingeschränkter Beweglichkeit des Großzehengrundgelenks.

- Die Zehenrolle stabilisiert die letzte Phase des Abrollens und wird bei Hallux rigidus oder kontrakten Zehen (Krallenzehen, Hammerzehen) verordnet.

- Die Abrollsohle erleichtert das kraftsparende Abrollen und wird bei Arthrosen, Fehlstellungen und anderen orthopädischen Leiden verschrieben.

Schuherhöhungen (Fersenhebungen) erhöhen den Schuh an der Ferse bzw. am Absatz. Sie dienen u.a. dazu, Beinlängendifferenzen auszugleichen und die Statik zu verbessern.

Innen- oder Außenranderhöhungen können an der Sohle oder am Absatz angebracht werden. Mit ihnen lassen sich Fehlstellungen wie X- oder O-Beine korrigieren.

Der Pufferabsatz besteht aus stoßdämpfenden Materialien und dämpft Erschütterungen. Er ist nützlich bei Fersenschmerzen (Fersensporn) und bei Arthrose.

Die Sohlenversteifung mit Carbon (Carbonsohle) wird dem Schuh in Länge und Breite angepasst. Sie kann die Fußgelenke in der Abrollphase durch Reduzierung der Biegekräfte vor Überlastung schützen. Einsatzgebiete sind die Marschfraktur oder die Mittelfußarthrose.

Bei der Schaftrücknahme verändert man das Obermaterial des Schuhs, d.h. man entfernt oder weitet drückende oder zu enge Bereiche. Das hilft z. B. bei Hammerzehen oder Hallux valgus, bei Wunden und Druckstellen und beim diabetischen Fuß.

Bei welchen Fußproblemen oder -erkrankungen werden Schuhzurichtungen verordnet?

Ob der Fuß am ehesten von Einlagen, einer orthopädischen Schuhzurichtung oder einem orthopädischen Maßschuh profitiert, entscheidet der behandelnde Arzt. In manchen Fällen werden Einlagen und Schuhzurichtung auch kombiniert. Häufig eingesetzt werden Schuhzurichtungen bei folgenden Erkrankungen:

- Hallux valgus : Ballenrolle, Schaftrücknahme, Sohlenversteifung

- Hallux rigidus: Ballenrolle, Sohlenversteifung

- Spreizfuß: Schmetterlingsrolle, Abrollsohle

- schlaffe Knick-Senkfuß : Innenranderhöhung, Fersenhebung

- Plantarfasziitis/Fersensporn : Pufferabsatz, Fersenhebung

- Metatarsalgie: Mittelfußrolle, Schmetterlingsrolle

- Krallenzehen

- Hammerzehen : Zehenrolle, Sohlenversteifung

- diabetischer Fuß: Abrollsohle, Weichbettung

- Arthrose (Mittelfuß, Sprunggelenk) : Abrollsohle, Sohlenversteifung, Schuherhöhung

Häufig gestellte Fragen zu Einlagen und Schuhzurichtungen an Dr. med. Thomas Schneider von der Gelenk-Klinik

Kann man Einlagen auch von der Stange kaufen?

Sind die Füße gesund und wünscht man nur etwas mehr Komfort oder Dämpfung, kann man Einlagen im Handel erwerben. Bei orthopädischen Fußproblemen ist dies jedoch nicht ratsam. Um auf den Fuß funktionell einwirken zu können, müssen die Einlagen vom Fachmann individuell angepasst und vom Techniker hergestellt werden.

Welche Schuhe eignen sich für Einlagen?

Ideal für Einlagen sind Schuhe mit herausnehmbarem Fußbett. Damit die Einlagen gut sitzen, sollten die Schuhe geschlossen sein. Wichtig ist, dass der Schuh genügend Raum bietet - für die Füße und für die Einlage. Verstellbare Verschlüsse ermöglichen es, den Schuh mit Einlage besser an den Fuß anzupassen.

Können orthopädische Einlagen Nebenwirkungen haben?

Während der Eingewöhnungszeit kann es auch bei gut angepassten orthopädischen Einlagen zunächst zu Druckgefühlen oder Schmerzen in den Gelenken kommen. Auch Muskelkater ist durch die neue Haltung möglich. Diese Beschwerden verschwinden meist innerhalb der ersten Wochen. Tun sie das nicht, muss der Orthopäde aufgesucht und die Einlage überprüft und angepasst werden.

Was sind Schaleneinlagen?

Schaleneinlagen sind feste, schalenförmige orthopädische Einlagen, die den Fuß seitlich und im Fersenbereich umschließen. Sie werden beispielsweise beim ausgeprägten Knick-Plattfuß eingesetzt, aber auch nach operativen Eingriffen am Fuß.

Literatur

- Ahrens, H. G., & Yao, D. (2023). Aktuelle Vorgaben des Gesetzgebers für die Verordnung der Einlagen- und Schuhversorgung. Fuß & Sprunggelenk, 21(3), 232-237.

- Albath, A., & Mischker, T. (2025). Orthopädietechnische Grundlagen. In Interprofessionelle Versorgungsstrategien der unteren Extremitäten: Einführung in die Neuroorthopädie bei Erwachsenen (pp. 159-200). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

- Deinfelder R & al. (2020) Die Verordnung orthopädischer Einlagen für Konfektionsschuhe. BVOU-Verordnungsbroschüre.

- König, M., & Jahrling, L. (2023). Einlagenversorgung im Profisport–Implikationen für die Praxis aus Sicht des Leistungserbringers. Fuß & Sprunggelenk, 21(3), 249-260.

- Schmitt, A. P. L., Liebau, K. H., Hamm, A., Mittelmeier, W., & Schulze, C. (2024). Einlagenversorgung in der Therapie des Knicksenkfußes. Die Orthopädie, 1-9.

- Stamer, T., Herchenröder, M., Klee, M. W., Götz, K., & Steinhäuser, J. (2024). Experience with orthopaedic insoles-a cross-sectional study. Orthopadie (Heidelberg, Germany), 53(4), 291-296.

- Stinus, H., & Perthel, R. (2023). Orthopädische Einlagenversorgung–ein Review. Fuß & Sprunggelenk, 21(3), 238-248.

- Stinus, H., & Möller, M. (2023). Orthopädische Schuhe und Innenschuhe–Indikation und Grenzen der Versorgung. Fuß & Sprunggelenk, 21(3), 277-286.

- Stief, T., & Sprekelmeyer, T. (2024). Orthopädische Versorgung mit sensomotorischen Fußorthesen. Orthopädie & Rheuma, 27(6), 32-34.