MVZ Gelenk-Klinik

EndoProthetikZentrum

Alte Bundesstr. 58

79194 Gundelfingen

Tel: (0761) 791170

Kontaktformular

In der Medizin versteht man unter Kompression (lateinisch comprimere "zusammendrücken") den Druck auf Gewebe oder Körperregionen. Dabei kann der Druck entweder therapeutisch ausgeübt werden oder pathologisch sein, also im Rahmen von Erkrankungen oder Verletzungen unerwünscht bestehen.

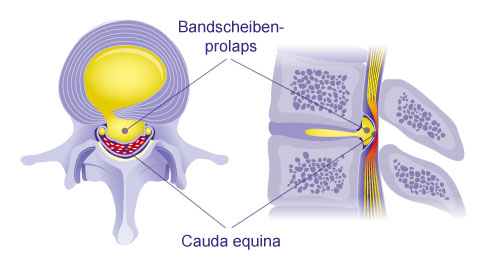

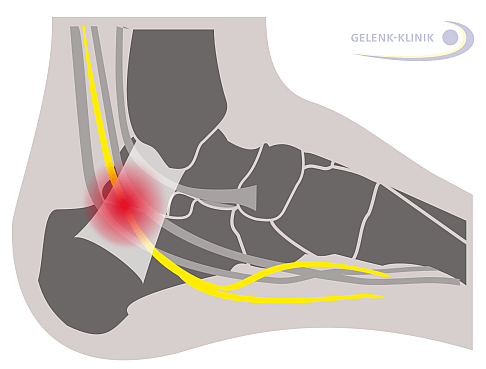

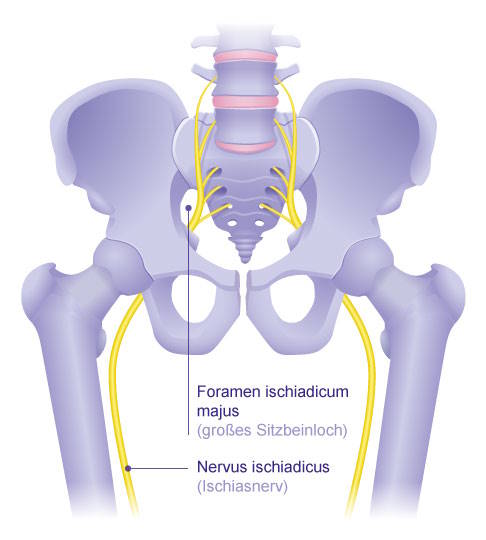

Eine typische pathologische Kompression ist der Druck auf Nerven oder Nervenwurzeln, z. B. bei der Nervenkompression oder dem Nervenkompressionssyndrom. So ist beim Karpaltunnelsyndrom der Nervus medianus am Handgelenk eingeengt (komprimiert), beim Bandscheibenvorfall das Rückenmark oder eine Nervenwurzel. Durch den Druck auf das Nervengewebe drohen Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefühle oder Lähmungen. Ursachen für eingeengte Nerven oder Nervenwurzeln sind neben Bandscheibenvorfällen auch Tumoren oder knöcherne Anbauten. Doch auch Arterien können unter Druck geraten: Eine wichtige kompressionsbedingte Notfallsituation ist das Kompartmentsyndrom. Hier führt eine meist verletzungsbedingte krankhafte Druckerhöhung in einer Muskelloge (z. B. am Unterschenkel) zu einer Kompression der Gefäße. Kommt es zu einer Mangeldurchblutung, kann das Gewebe absterben.

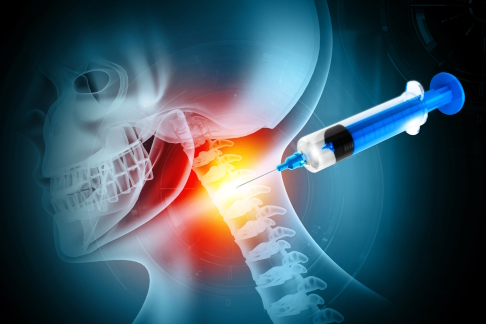

Werden krankhafte Kompressionen durch chirurgische Intervention behandelt, spricht man von Dekompression. Bei der mikrochirurgischen Dekompression an der Wirbelsäule entfernt der Chirurg z. B. störendes Gewebe und nimmt so den Druck vom eingeengten Nerv.

Kompression wird aber auch therapeutisch genutzt. Sie ist z. B. Bestandteil der Behandlung von akuten Verletzungen nach der PECH-Regel. Gemeinsam mit dem Kühlen und dem Hochlagern der verletzten Extremität verhindert ein Druckverband das Anschwellen des verletzten Bereichs. Gleiches gilt für die Behandlung mit Kompressionsstrümpfen bei Immobilisation nach Operationen oder bei Herzerkrankungen. Der durch die Strümpfe ausgeübte Druck sorgt dafür, dass das Blut aus den Beinen besser zum Herzen zurücktransportiert wird und sich keine Flüssigkeit in Unterschenkeln und Füßen ansammelt (Ödem). Auf diese Weise wird auch postoperativen Thrombosen und nachfolgenden Lungenembolien vorgebeugt.