- Was ist ein Knick-Senkfuß?

- Ursachen: Wie entsteht ein Knick-Senkfuß?

- Symptome: Welche Beschwerden hat man mit Knick-Senkfuß?

- Diagnose des Knick-Senkfußes

- Konservative Behandlung des Knick-Senkfußes

- Operation des Knick-Senkfußes

- Übungen zur Stabilisierung des Fußlängsgewölbes

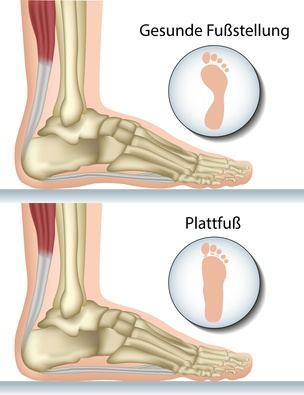

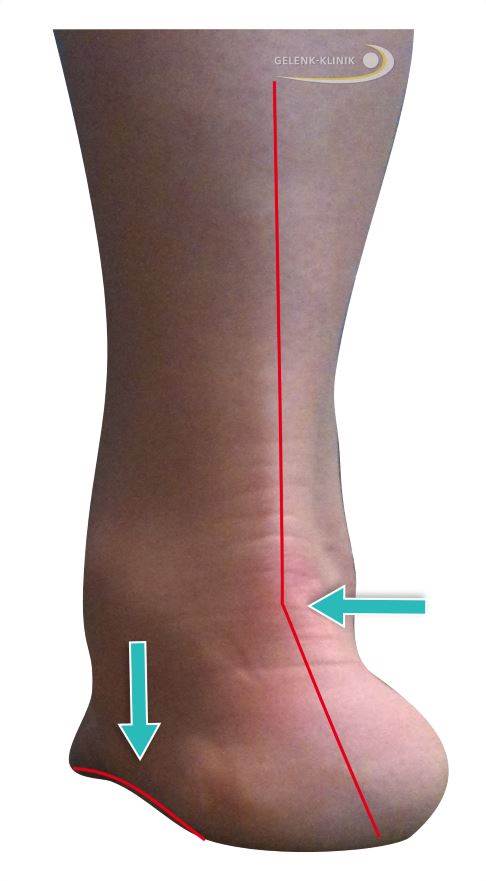

Beim Knick-Senkfuß ist das Fußlängsgewölbe deutlich abgesenkt. Häufig geht er mit einer Fehlstellung des Fersenbeins nach innen einher. Der Knick-Senkfuß liegt in großen Teilen auf dem Boden auf. © Dr. Thomas Schneider

Beim Knick-Senkfuß ist das Fußlängsgewölbe deutlich abgesenkt. Häufig geht er mit einer Fehlstellung des Fersenbeins nach innen einher. Der Knick-Senkfuß liegt in großen Teilen auf dem Boden auf. © Dr. Thomas Schneider

Der Knick-Senkfuß ist eine Fußfehlstellung, bei der das Fersenbein nach innen wegknickt und ein Teil der Auftrittsfläche der Ferse nach außen zeigt, während das Fußlängsgewölbe dauerhaft nach innen-unten absinkt. Schäden der Kapsel, Bänder und an der Sehne des hinteren Schienbeinmuskels (Tibialis-posterior-Sehne) können einen erworbenen Knick-Senkfuß bei Erwachsenen begünstigen, da eine intakte Sehne und Kapsel- Bandstruktur für die Aufrechterhaltung des Fußlängsgewölbes wichtig sind. Eine weitere Ursache für einen erworbenen Knick-Senkfuß ist die Überbeweglichkeit der Fußwurzelknochen, die sogenannte tarsale Instabilität.

Belastungsabhängige Schmerzen am Fußinnenrand und am Innenknöchel sind typisch für den Knick-Senkfuß. Die Schmerzen können bis in den Außenknöchel und den Unterschenkel ziehen. Das Laufen fällt den Betroffenen zunehmend schwerer.

Man behandelt den Knick-Senkfuß zunächst konservativ mit orthopädischen Einlagen, spezieller Physiotherapie oder Kälteanwendungen. In einigen Fällen empfiehlt der Fuß- und Sprunggelenkspezialist einen operativen Eingriff, z. B. eine Knochenumstellung (Osteotomie) des Fersenbeins oder eine Transplantation der Tibialis posterior-Sehne.

Externer Inhalt von youtube.com

Was ist ein Knick-Senkfuß?

Der gesunde Fuß ermöglicht uns das Stehen und Gehen. Ein Längs- und ein Quergewölbe bilden die normale Fußform. Die Bezeichnung Knick-Senkfuß oder auch Knick-Plattfuß leitet sich von der äußeren Form dieser Fehlstellung ab:

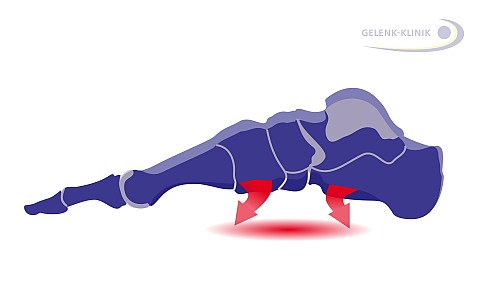

Schematische Grafik eines Knickfußes (linker Fuß, Ansicht von hinten). Die Fußachse weicht deutlich nach außen ab, es handelt sich um eine Valgusstellung im Rückfuß. Beim Knick-Senkfuß kommt eine zusätzliche Absenkung des Fußlängsgewölbes dazu, was in dieser Darstellung von hinten nicht erkennbar ist. © Gelenk-Klinik

Schematische Grafik eines Knickfußes (linker Fuß, Ansicht von hinten). Die Fußachse weicht deutlich nach außen ab, es handelt sich um eine Valgusstellung im Rückfuß. Beim Knick-Senkfuß kommt eine zusätzliche Absenkung des Fußlängsgewölbes dazu, was in dieser Darstellung von hinten nicht erkennbar ist. © Gelenk-Klinik

- Der Knickfuß bezeichnet die Fehlstellung der Ferse, die nach innen wegknickt, anstatt senkrecht vom Boden nach oben zu verlaufen. Deutlich sichtbar bei Betroffenen ist auch der hervortretende Innenknöchel, der von einer Änderung der Beinachse herrührt.

- Der Senkfuß beschreibt die Abflachung des Fußlängsgewölbes. Die Fußsohle liegt flach auf dem Boden auf. In extremen Fällen des Senkfußes spricht man auch vom Plattfuß. Unterschiedlich ist hierbei lediglich das Ausmaß der Fehlstellung.

Da Knickfuß und Senkfuß meistens zusammen auftreten, spricht man vom Knick-Senkfuß (Pes planovalgus). Eine weitere, nicht im Namen der Fehlstellung vorkommende Abweichung ist eine von oben gesehene Verdrehung des Mittel- und Vorfußes zum Fußrand.

Externer Inhalt von viewmedica.com

Wer bekommt einen Knick-Senkfuß?

Der Knick-Senkfuß tritt manchmal als Störung oder Verzögerung der Fußreifung bei Kleinkindern auf. Der kindliche Knick-Senkfuß wächst sich meist ohne ärztliche Behandlung von allein wieder aus.

Bei Erwachsenen gibt es einmal die Gruppe der Patienten, die einen Knick-Senkfuß aus der Kindheit zurückbehalten haben, der sich nicht von allein zurückgebildet hat. Dieser kann im mittleren Lebensalter Beschwerden verursachen.

Deutlich häufiger liegen dem Knick-Senkfuß bei Erwachsenen jedoch erworbene Ursachen zugrunde:

- Dazu gehört z. B. eine Schädigung der Tibialis-posterior-Sehne. Diese lange Sehne zieht vom Unterschenkel bis in den Fuß und hält mit ihrer Spannung das Fußlängsgewölbe im gesunden Fuß aufrecht.

- Eine weitere Ursache für den Knick-Senkfuß ist die tarsale Instabilität (Tarsus-Instabilität). Dabei sind die Gelenke zwischen den Fußwurzelknochen (die sogenannten Intertarsalgelenke) überbeweglich, als Ursachen kommen Bandschwächen, Verletzungen und Fehlstellungen in Frage. In der Folge wird die Stabilität des Fußes beeinträchtigt. Die Fußwurzelknochen bewegen sich mehr, das Fußlängsgewölbe senkt sich ab und das Fersenbein knickt nach innen weg - und es entsteht ein Knick-Senkfuß.

Bei Erwachsenen sind Frauen zwischen 40 und 50 Jahren überdurchschnittlich oft vom Knick-Senkfuß betroffen. Der Grund für das dreifach häufigere Auftreten dieser Fußfehlstellung bei Frauen ist nicht bekannt. Auch Patienten mit Diabetes und Bluthochdruck besitzen ein erhöhtes Risiko für Knick-Senkfüße. Eine weitere Häufung findet man unter Patienten, die über längere Zeit Steroide oder Kortison eingenommen haben. Mehr als die Hälfte der Knick-Senkfuß-Patienten sind stark übergewichtig.

Aufbau und Funktion des Fußlängsgewölbes

Vereinfacht beschrieben werden die Fußwurzelknochen neben den Bändern durch eine Schlinge gehalten, die die Form eines Steigbügels hat. Die Sehnen der Schienbein- und Wadenmuskeln ziehen vom Unterschenkel innen um den Innenknöchel und um den Außenknöchel.

Innen am Fuß verläuft die Sehne des hinteren Schienbeinmuskels (Musculus tibialis posterior), die am inneren Fußrand am Kahnbein, einem der Fußwurzelknochen, ansetzt. Am Außenfuß verläuft die Sehne des langen Wadenbeinmuskels (Musculus peroneus longus), die außen um den Mittelfuß zieht und den Steigbügel innen komplettiert. Weitere Bandstrukturen stabilisieren den Komplex.

Ursachen: Wie entsteht ein Knick-Senkfuß?

Beim Knick-Senkfuß sackt das Fußlängsgewölbe ab. Dafür gibt es mehrere Ursachen, z. B. eine Schwäche der Tibialis-posterior-Sehne oder eine Tarsus-Instabilität. © bilderzwerg, Fotolia

Beim Knick-Senkfuß sackt das Fußlängsgewölbe ab. Dafür gibt es mehrere Ursachen, z. B. eine Schwäche der Tibialis-posterior-Sehne oder eine Tarsus-Instabilität. © bilderzwerg, Fotolia

Um die umfassenden Vorgänge bei der Entwicklung des erworbenen Knick-Senkfußes besser zu beschreiben, wird die Erkrankung heute medizinisch meist "progressive collapsing flatfoot" (fortschreitende kollabierende Plattfußdeformität) genannt. Diese Bezeichnung bildet den Zusammenbruch des Längsgewölbes und die zunehmende, dreidimensionale Deformität und Instabilität klarer ab als der Begriff Knick-Senkfuß. Außerhalb der medizinischen Fachliteratur verwendet man für eine bessere Lesbarkeit und ein einfacheres Verständnis meist den Begriff Knick-Senkfuß.

Das komplexe Geschehen auf dem Weg zum Knick-Senkfuß besteht aus unterschiedlichen Schädigungen der Sehnen und Muskeln, die das Fußgewölbe ausbilden und im Gleichgewicht halten. Diese Vorgänge können alleine oder in verschiedenen Kombinationen auftreten. Erkrankungen wie Sehnenscheidenentzündungen, Rheuma, Arthritis oder Außenbandverletzungen können die Sehnenzugverhältnisse am Fuß entscheidend ändern und das Fußgewölbe zum Knick-Senkfuß absinken lassen.

Die Bedeutung der Tibialis-posterior-Sehne

Früher sah man vor allem Schädigungen der Sehne des Musculus tibialis posterior als Hauptursache für den erworbenen Knick-Senkfuß. Heute geht man davon aus, dass sich diese häufige Fußdeformität nicht monokausal entwickelt. Wahrscheinlicher ist ein Zusammenspiel verschiedener begünstigender Faktoren, die schlussendlich zum Knick-Senkfuß führen. Probleme mit der Tibialis-posterior-Sehne spielen dabei aber auch weiterhin eine große Rolle:

- Häufig verschleißt die Tibialis-posterior-Sehne zwischen ihrem Ansatzpunkt am Kahnbein (Os naviculare) und dem Innenknöchel. Dadurch verschiebt sich die Sehnenschlinge, die das Fußgewölbe stützt, nach unten. Der außen ansetzende Wadenbeinmuskel wirkt weiterhin auf den Fuß ein, wodurch das Fußlängsgewölbe absinkt und Mittel- und Vorfuß nach außen gleiten.

- Auch eine chronische Entzündung der Sehnenscheide im Rahmen einer rheumatischen Erkrankung kann eine Funktionsstörung der Tibialis-posterior-Sehne auslösen. Weiterhin scheint die ungünstige Lage der Sehne hinter dem Innenknöchel die Störung zu fördern. Zudem können Verletzungen durch Unfälle zum Knick-Senkfuß führen.

- Neben der Sehnenscheide kann sich auch die Sehne selbst entzünden oder teilweise bzw. vollständig reißen. Eine Verlängerung oder ein kompletter Funktionsverlust mit gravierenden Folgen für das Fußlängsgewölbe sind dann unvermeidbar.

Die tarsale Instabilität als wichtiger Faktor

Neben geschädigten Sehnen und Bändern können auch überbewegliche oder schwache Fußwurzelgelenke die Entwicklung eines Knick-Senkfußes begünstigen (Tarsus-Instabilität). Eine solche tarsale Instabilität oder Fußwurzelinstabilität entsteht u. a. durch Fußfehlstellungen oder Verletzungen und hat nicht nur Auswirkungen auf die gesamte Funktion und Statik des Fußes. Sie kann auch die Funktion des oberen Sprunggelenks und die Beinstatik maßgeblich negativ beeinträchtigen.

Der angeborene Knick-Senkfuß beim Erwachsenen

Der Knick-Senkfuß kann auch eine angeborene Ursache haben, die sich während der embryonalen Entwicklung im Mutterleib ausbildet: Verwachsungen von zwei oder mehr Knochen im Mittelfuß- oder Rückfußbereich. Man spricht medizinisch von tarsalen Koalitionen. In manchen Fällen machen sich die Verwachsungen erst im Erwachsenenalter mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen bemerkbar, z. B. wenn Verletzungen oder Überlastung dazu kommen und der Fuß die Fehlstellung nicht mehr ausgleichen kann.

Symptome: Welche Beschwerden hat man mit Knick-Senkfuß?

Bei einem Patienten mit Knick-Senkfuß sind die Abknickung der Ferse und das Absinken des Fußgewölbes gut sichtbar. © Gelenk-Klinik

Bei einem Patienten mit Knick-Senkfuß sind die Abknickung der Ferse und das Absinken des Fußgewölbes gut sichtbar. © Gelenk-Klinik

Die Betroffenen beschreiben den Fußexperten der Gelenk-Klinik häufig im Gespräch Fußschmerzen bei Belastung über dem Fußinnenrand im Bereich des Innenknöchels. Zum Teil lokalisieren die Patienten die Beschwerden um den Knöchel herum bis in den Unterschenkel reichend. Häufig wird auch eine Knöchelschwellung beschrieben, die innen und außen auftreten kann. Die Schmerzintensität ist dabei abhängig vom Erkrankungsstadium und der Lebensweise der Patienten.

Immer wieder geben Patienten auch nur einen Belastungsschmerz am Fußaußenrand vor dem Außenknöchel an. Daneben klagen viele Frauen über eine verminderte Gehstrecke, leichte Ermüdbarkeit und Schwäche im Fuß.

Die zunehmende Fehlstellung kann der Orthopäde häufig an den Veränderungen am getragenen Schuhwerk feststellen. Vor allem am Innenrand sind die Schuhsohlen besonders stark abgenutzt. Das Fußbett ist wegen der starken Belastung am Innenrand oft durchgetreten.

Diagnose des Knick-Senkfußes

Knick-Senkfuß in der Röntgenansicht seitlich und unter Belastung: Die rote Linie zeigt den für den Knick-Senkfuß typischen Verlauf des abgesenkten Fußlängsgewölbes. © Dr. Thomas Schneider

Knick-Senkfuß in der Röntgenansicht seitlich und unter Belastung: Die rote Linie zeigt den für den Knick-Senkfuß typischen Verlauf des abgesenkten Fußlängsgewölbes. © Dr. Thomas Schneider

Eine genaue klinische Untersuchung durch den erfahrenen Arzt sichert die Diagnose des erworbenen Knick-Plattfußes.

Tritt der Patient beim Gehen nur auf einem Fuß vollständig auf, kann das ein Hinweis auf die Erkrankung sein. Es kann aber auch bedeuten, dass sich ein bereits vorhandener Senkfuß einseitig verschlechtert hat. Der Arzt achtet zudem auf vorhandene Fehlstellungskomponenten, Schwellungen, Druckschmerzhaftigkeit über dem Sehnenverlauf oder auch über dem außen liegenden Sinus tarsi.

Orthopädische Tests bei Knick-Senkfuß

Spezielle Tests helfen dem behandelnden Orthopäden, die Verdachtsdiagnose Knick-Senkfuß weiter einzugrenzen. Beim Too-many-Toes-Test sieht der Orthopäde von der Ferse aus beim Knick-Senkfuß aufgrund der veränderten Fußlängsachse drei schräg nach außen stehende Kleinzehen (Too-many-Toes-Sign). Beim fußgesunden Patienten zeigen alle Zehen gerade nach vorne.

Beim Einbeinzehenspitzenstand (Single-Heel-Rise-Test) überprüft der Arzt die Funktion der Tibialis-posterior-Sehne. Dem Patienten ist der Zehenspitzenstand auf einem Bein nicht möglich, wenn die Sehne gerissen oder funktionsgestört ist (Single-Heel-Rise-Sign).

Eine Untersuchung der angrenzenden Fußabschnitte, Bewegungsprüfung der Gelenke, Stabilitätstests der Bänder und Kraftuntersuchungen der Muskulatur grenzen differentialdiagnostisch andere Erkrankungen ab. Wichtig ist dabei, dass der Arzt die Korrigierbarkeit der Fehlstellung prüft, um die bestmögliche Therapieentscheidung zu treffen.

Bildgebende Untersuchungen: Röntgen und Ultraschall

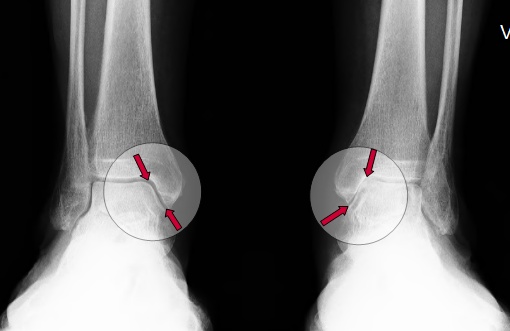

Knick-Senkfuß in der Röntgenansicht von hinten: Aus der Knick-Senkfußstellung ergibt sich rechts eine veränderte Stellung im oberen Sprunggelenk (OSG). Das Sprungbein ist leicht gekippt und der Gelenkspalt fast verschwunden. Der Knorpel nutzt sich in diesem Bereich ab und es entwickelt sich eine Arthrose im Sprunggelenk. © Dr. Thomas Schneider

Knick-Senkfuß in der Röntgenansicht von hinten: Aus der Knick-Senkfußstellung ergibt sich rechts eine veränderte Stellung im oberen Sprunggelenk (OSG). Das Sprungbein ist leicht gekippt und der Gelenkspalt fast verschwunden. Der Knorpel nutzt sich in diesem Bereich ab und es entwickelt sich eine Arthrose im Sprunggelenk. © Dr. Thomas Schneider

Mithilfe einer Röntgenuntersuchung des Fußes unter Belastung bestimmt der Orthopäde den Winkel zwischen Sprungbein (Talus) und erstem Mittelfußknochen (metatarsotalaren Index). Das Ergebnis ermöglicht ihm, das Ausmaß der Fehlstellung abzuschätzen.

Eine Ultraschalluntersuchung zeigt direkt die Verdickung oder den Riss (Ruptur) der Tibialis-posterior-Sehne.

Fußdruckmessung und dynamische Ganganalyse bei Knick-Senkfuß

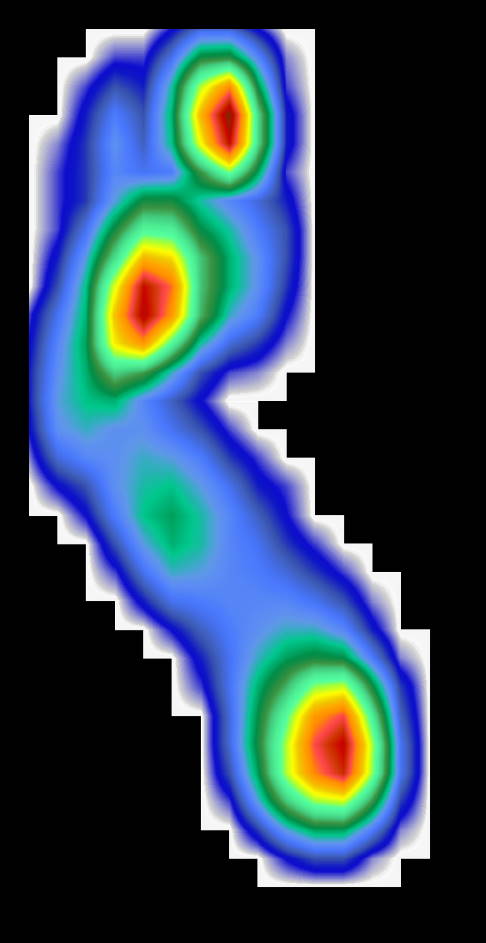

Fußdruckmessung bei einem Patienten mit Knick-Senkfuß: Das Fußlängsgewölbe sinkt ein und der gesamte Fuß hat Bodenkontakt. Die Auswirkung des Knick-Senkfußes kann durch die Aufzeichnung der Abrollbewegung in jeder Phase des Gangzyklus gezeigt werden. © Gelenk-Klinik

Fußdruckmessung bei einem Patienten mit Knick-Senkfuß: Das Fußlängsgewölbe sinkt ein und der gesamte Fuß hat Bodenkontakt. Die Auswirkung des Knick-Senkfußes kann durch die Aufzeichnung der Abrollbewegung in jeder Phase des Gangzyklus gezeigt werden. © Gelenk-Klinik

Die Podometrie oder Pedobarografie misst die Druckverteilung unter den Fußsohlen beim Stehen und Gehen. Aus der Druckverteilung an der Fußsohle kann der Orthopäde Fehlstellungen, Sehneninsuffizienzen und muskuläre Ungleichgewichte ablesen. Die muskuläre Führung beeinflusst den messbaren Fußabdruck beim Gehen und Abrollen direkt. Über die statische Druckverteilung im Fuß kann der Arzt den Zustand und die Funktion des Fußes und der Belastungsachse von Fuß und Bein schmerzfrei und ohne Operation ermitteln: Fußfehlstellungen (Knick-Senkfuß, Spreizfuß, Hohlfuß) und Deformitäten bis hin zu Sprunggelenkserkrankungen erkennt der Orthopäde mit dieser Untersuchung zweifelsfrei.

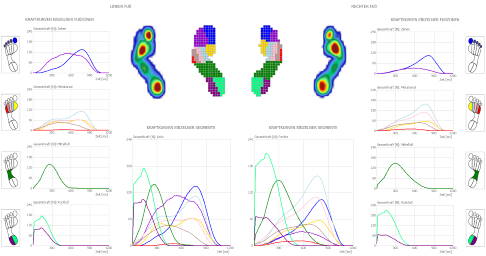

Die dynamische Ganganalyse trägt wesentlich zur Diagnostik eines Knick-Senkfußes bei. Dafür läuft der Patient über ein Laufband mit integrierter Messstation. Über den Bodendruck, den der Fuß beim Abrollen ausübt, erkennt der Arzt mögliche Fußfehlstellungen. Sehr stark belastete Bereiche sind rot eingefärbt. Bereiche mit geringer Belastung erscheinen blau. Die Ganganalyse stellt einen Zusammenhang zwischen Bewegung, Haltung und Schmerzen her.

Auswertung der Ganganalyse bei Knick-Senkfuß: Die Ergebnisse zeigen, in welchen Bereichen der Patient seinen Fuß beim Abrollen am meisten belastet. Auch Unterschiede zwischen dem linken und rechten Fuß werden deutlich. © Gelenk-Klinik

Auswertung der Ganganalyse bei Knick-Senkfuß: Die Ergebnisse zeigen, in welchen Bereichen der Patient seinen Fuß beim Abrollen am meisten belastet. Auch Unterschiede zwischen dem linken und rechten Fuß werden deutlich. © Gelenk-Klinik

Konservative Behandlung des Knick-Senkfußes

Der erworbene Knick-Senkfuß ist bei den meisten Patienten konservativ ohne Operation behandelbar. Liegt noch kein Sehnenriss vor, kann mithilfe von speziellen physiotherapeutischen Übungen und entzündungshemmenden Medikamenten die Tibialis-posterior-Sehne gekräftigt werden. Folgende konservative Maßnahmen werden bei der Behandlung des Knick-Senkfußes eingesetzt:

- physikalische Therapie, z. B. Ultraschallbehandlung, Kältetherapie

- nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

- Physiotherapie zur Kräftigung des Muskels

- orthopädische Schuhe mit stützendem Fußbett

- orthopädische Einlagen

Uneingeschränkt empfehlen wir Patienten mit Beschwerden das Tragen von Einlagen. Diese Schuheinlagen unterstützen das Fußlängsgewölbe und lindern die Fußschmerzen deutlich.

Vorsicht mit Kortison!

Häufig werden Sehnenentzündungen noch mit Kortisoninjektionen behandelt. Kortison lässt eine Entzündung zwar kurzfristig deutlich zurückgehen, dafür steigt die Gefahr für einen Riss der Tibialis-posterior-Sehne deutlich an. Wir raten deshalb von Kortisoninjektionen ab.

Die Einlagen sind am Fußinnenrand erhöht und sollten in einen stabilen Schuh eingelegt werden. Ein fester Schuh verhindert das Durchtreten des Innenrandes. Die Qualität der Einlagen und der Schuhe sind ganz besonders wichtig für den Erfolg der konservativen Therapie des Knick-Senkfußes.

In der Gelenk-Klinik werden daher alle Schuhe und Einlagen in enger Zusammenarbeit mit einem orthopädischen Schuhmacher gefertigt. Schuhe und Einlagen werden engmaschig überprüft und angepasst.

Operation des Knick-Senkfußes

Wenn konservative Maßnahmen die Beschwerden nicht ausreichend lindern, zieht der Fußspezialist meist eine Operation in Erwägung. Auch schwere Risse der Tibialis-Sehne oder fortschreitende Gelenkschäden sind häufig ein Grund zu operieren.

Je nach Art und Ausmaß der Schäden kommen verschiedene Operationstechniken in Frage. Dazu gehören u.a. Sehnenoperationen, Knochenkorrekturen und die Versteifung (Arthrodese).

Übungen zur Stabilisierung des Fußlängsgewölbes

Betroffene können das Fußgewölbe durch Muskeltraining und sensorische Übungen gezielt wieder aufbauen. Wenn die Tibialis-posterior-Sehne intakt ist, stabilisiert regelmäßiges Training mit den nachfolgenden Übungen das Längsgewölbe. Gesunde Patienten mit leichten Beschwerden können durch diese Übungen dem Knick-Senkfuß vorbeugen. Wenn Sie bereits deutliche Beschwerden oder eine akute schmerzhafte Reizung des Fußes haben, sollten Sie die Übungen nicht ohne gründliche ärztliche Untersuchung und Beratung durchführen. Insbesondere die Stabilität und Entzündungsfreiheit Ihrer Tibialis-posterior-Sehne sollte gegeben sein, bevor Sie anfangen, das Fußgewölbe durch Übungen zu kräftigen.

Übung 1: Gewölbe bauen

Übung bei Knick-Senkfuß: Gewölbe bauen. © Gelenk-Klinik

Übung bei Knick-Senkfuß: Gewölbe bauen. © Gelenk-Klinik

Übungsziel: Kräftigung der kurzen Fußmuskulatur zur Verbesserung des Längsgewölbes.

Ausgangsstellung: Sitz. Der Fuß ist unbelastet, flächig auf dem Boden platziert.

Ausführung: Ziehen Sie die Zehengrundgelenke kräftig zurück in Richtung Ferse. Sie können beobachten, wie sich das Fußlängsgewölbe hebt. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit den Zehen krallen und dass Groß- und Kleinzehenballen Kontakt zum Boden haben.

Führen Sie 1–2 Minuten eine rhythmische, federnde Bewegung durch.

Übung 2: Kräftigung der kurzen Fußmuskulatur

Übung bei Knick-Senkfuß: Kräftigung der kurzen Fußmuskulatur. © Gelenk-Klinik

Übung bei Knick-Senkfuß: Kräftigung der kurzen Fußmuskulatur. © Gelenk-Klinik

Übungsziel: Kräftigung des Längsgewölbes.

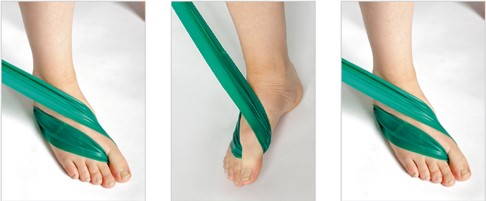

Ausgangsstellung: Stand: Das eine Ende des Gymnastikbandes ist unter dem äußeren Drittel der Ferse platziert, das andere Ende unter dem Großzehengrundgelenk. Bringen Sie nun das Gymnastikband auf Spannung.

Ausführung: Achten Sie darauf, dass Sie besonders an den Punkten des Gymnastikbandes fest verwurzelt sind. Auch Kleinzehenballen und die Zehen sollten einen satten Kontakt zum Boden haben. Richten Sie Ihr Längsgewölbe auf, ohne die Enden des Gymnastikbandes zu verlieren.

Übung 3: Kräftigung der tiefen Schienbeinmuskulatur

Übung bei Knick-Senkfuß: Kräftigung des Musculus tibialis posterior. © Gelenk-Klinik

Übung bei Knick-Senkfuß: Kräftigung des Musculus tibialis posterior. © Gelenk-Klinik

Übungsziel: Kräftigung des Musculus tibialis posterior

Ausgangsstellung: Sitz. Ein Gymnastikband wird seitlich auf Höhe des Fußes befestigt. Wickeln Sie das Band so um den Vorfuß, dass der Zug des Bandes von außen kommt. Positionieren Sie Ihren Fuß in Vorspannung.

Ausführung: Ziehen Sie das Band mit dem Fuß nach innen. Der Fuß sollte zu Beginn der Übung leicht ausgestreckt sein. Die Zehen können verstärkend mitaktiviert werden. Ein Einkrallen ist möglich.

Überprüfung: Der markierte Bereich an der Unterschenkelinnenseite muss sich bei der Übung anspannen. Dies lässt sich tasten.

Übung 4: Kräftigung der tiefen Wadenbeinmuskulatur

Übung bei Knick-Senkfuß: Kräftigung des Musculus peroneus longus. © Gelenk-Klinik

Übung bei Knick-Senkfuß: Kräftigung des Musculus peroneus longus. © Gelenk-Klinik

Übungsziel: Kräftigung des Musculus peroneus longus

Ausgangsstellung: Sitz. Das Knie des betroffenen Fußes ist nach außen gekippt und bleibt dort während der gesamten Übung. Der Fuß liegt auf dem Außenrand auf dem Boden. Schieben Sie das Ende des Gymnastikbandes unter das äußere Drittel der Ferse und ziehen Sie dann eine Schlaufe um das Großzehengrundgelenk. Führen Sie das Band nach außen und halten oder fixieren Sie es dort.

Ausführung: Drücken Sie das Großzehengrundgelenk zum Boden und achten Sie darauf, dass das Knie außen bleibt und die Ferse nur außen belastet ist.

Literaturangaben

- Cass, A. D. & Camasta, C. A. (2010). A review of tarsal coalition and pes planovalgus: clinical examination, diagnostic imaging, and surgical planning. The Journal of foot and ankle surgery: official publication of the American College of Foot and Ankle Surgeons, 49, 274–93.

- Dohle, J. (2018). Optionen für die operative Korrektur des adulten Knick-Senkfußes. Orthopädie & Rheuma, 21(6), 32–39.

- Evans, A. M. & Rome, K. (2011). A review of the evidence for non-surgical interventions for flexible pediatric flat feet. European journal of physical and rehabilitation medicine.

- Frank, D., Frank, V. J., & Arbab, D. (2019). Posterior tibial tendon insufficiency. OUP, 8, 68–75.

- Götz, J., Grifka, J., & Baier, C. (2016). Adulte Rückfußdeformitäten. Der Orthopäde, 45(1), 97–110.

- Greitemann, B., & Schievink, F. (2019). Orthopädische Schuhtechnik. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, 58(06), 332–353.

- Kumar, S. J., Guille, J. T., Lee, M. S. & Couto, J. C. (1992). Osseous and non-osseous coalition of the middle facet of the talocalcaneal joint. The Journal of bone and joint surgery. American volume, 74, 529–35.

- Lysack, J. T. & Fenton, P. V. (2004). Variations in calcaneonavicular morphology demonstrated with radiography. Radiology, 230, 493–7.

- Nalaboff, K. M. & Schweitzer, M. E. (2008). MRI of tarsal coalition: frequency, distribution, and innovative signs. Bulletin of the NYU hospital for joint diseases, 66, 14–21.

- Niethard, F. U., Pfeil, J. & Biberthaler, P. (2009). Orthopädie und Unfallchirurgie. Stuttgart: Thieme.

- Putz, C., Hagmann, S., & Dreher, T. (2018). Bildgebende Diagnostik des Fußes. Der Radiologe, 58(5), 400–405.

- Sullivan, J. A. (1999). Pediatric flatfoot: evaluation and management. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 7, 44–53.

- Sullivan, R. J. (2010). The pediatric foot and ankle. Foot and ankle clinics, 15, ix.

- Walther, M. (2017). Degeneration der Tibialis‑posterior-Sehne. Der Unfallchirurg, 120(12), 1031–1037.

- Wirth, S. H., Viehöfer, A., & Schöni, M. (2017). Der erworbene Pes planovalgus beim Erwachsenen. Swiss Medical Forum, 17(3031), 630–636).

- Wülker, N. (2005). Taschenlehrbuch Orthopädie und Unfallchirurgie. Stuttgart: Thieme.

- Yagerman, S. E., Yeagerman, S. E., Cross, M. B., Positano, R. & Doyle, S. M. (2011). Evaluation and treatment of symptomatic pes planus. Current opinion in pediatrics, 23, 60–7.